| その4 映像作品ができるまでのテーマとモチーフ |

| ビデオ作品がいかにして作れるのか、作品制作の流れとその時の重要な事を知っておくとしっかりとした軸ができます。制作の基本的な流れをまず把握し、テーマとモチーフを意識して制作に当たって下さい。プロは作品を制作するとき、第一に出来た作品を誰に、どのような手段で見せるか、見せる対象は視聴者で視聴率を上げるのに、いかに視聴者のニーズに応え興味を持ってもらえるかに苦心するそうです。そのために企画会議で検討を行い、作品が出来上がるまでに全行程を挙げると企画・ストーリー・考案・構成・シナリオ・コンテ・ロケ・撮影・編集・録音・完成となります。私たち個人が作品を作る場合、企画でどんな作品を作るかとなります。ただ、まず誰に見せるかが大切です。出来た作品を家族、仲間で楽しむのか、コンテストに応募のか、目的によって作品の作り方が違ってきます。一番難しいのはモチーフ、題材をどう見つけるのかということで、私はいつも地方版の新聞を見て、スクラップにしています。情報誌も書店で興味のある記事を見ます。常日頃からネタ探しからビデオ制作が始まります。、 |

|

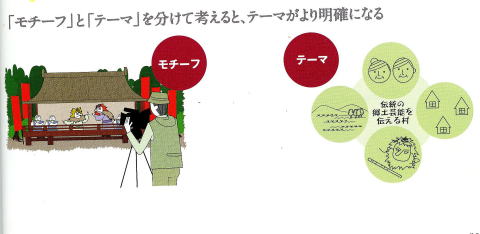

ひとつの作品を作るのによほど幸運に恵まれない限り、一度撮影に出かけただけで良い作品が完成することはまずありません。写真であれば一枚素晴らしい撮影できれば事足りるかも知れませんが、良い作品を作るには時間をかけて何度も足を運んで根気よく撮影することが大切です。そのためにはなるべく身近なところで題材を探したいものです。作品にしたいモチーフ(題材)が決まったら、次に主題(テーマ)を決めます。テーマとは主題とか着想などと訳されていますが、要はこれから作る作品の中にいかに自分の思いを伝えるかを盛り込むいうことです。この設定があやふやだと作品を見た人は

一体この作者は何を言いたいのかと疑問を持ちます。見て良かった、素晴らしいかったと言える作品はテーマがはっきりしていて、わかりやすい作品なのです。 |

|

|

|

|

| それでは、私のホームページに載せた「水没村を支える伝統芸能」で具体的な題材と主題について述べます。この作品はダムによって水没した深瀬の村が、でくまわしの伝統民族芸能をいつまでも世に残そうと保存会を結成したときの苦労話。「木偶」の由来や特徴、毎年、移住した新町で子供達に見てもらいたいとの願いから公演してしている様子。水没した村の過去の資料などを映像でつづる作品です。題材は「でくまわし」、モチーフは「村が水没しても移住した新町で数百年続いた民族芸能を存続させるためにどう対処してきたか」ということになります。 |

|

|

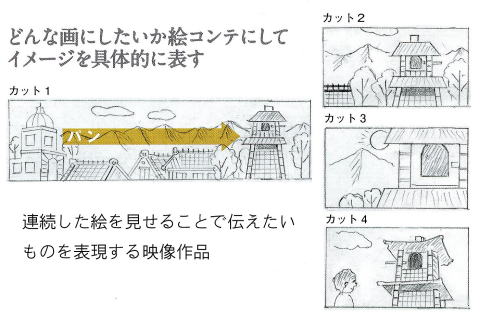

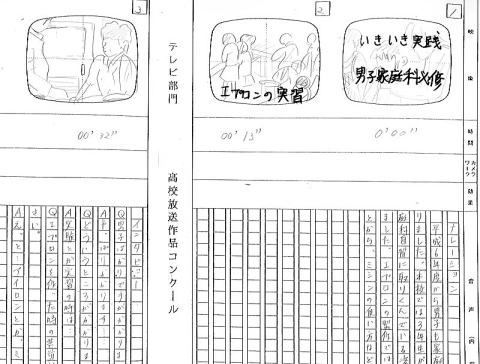

| 映像制作の流れの中で重要な役割を果たすのが「コンテ」です。コンテには文章のコンテと絵で表す コンテの2つがあります。例えばカット1/ある家の屋上。カメラは銀行の建物から蔵作りの屋根を入れながらパーンして鐘に。カット2/遠く連山に日が沈もうとしている。カット3/カメラや鐘に寄りアップ。空が赤くなる。カット4/道いく人、鐘のなる音を聞き、鐘の音を聞く。このように文章を絵で表示すればこのようになり、制作者はカメラマンに要求できる。共同制作の場合はもちろん、個人で作る時も「このような画にしたい」というイメージを絵や文字にしておくと考えがぶれない。実際、高校のコンクールでは図のこのような「いきいき実践・・・」の台本を提出させています。 |

ビデオの作り方(目次)ページに戻る |