| その3 映像構成の基礎知識 |

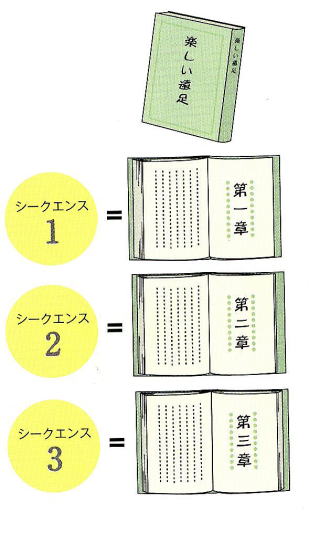

ビデオカメラで撮影した映像を作品にするには少し知識がいります。その作品作りの際に知っておきたい基礎的なポイントや映像作品の基本構成を知っていると撮影するときはもちろん、後で編集するときに役に立ちます。一本の映像作品を分解すると下図のようになります。映像作品における映像の最小単位は「カット」と言います。

映像作品の骨組みを見ると、「シークエンス」「シーン」「カット」という構成になりますが、逆にこのような骨組みを持たない作品は分かりにくい構成と思ってよいでしょう。その「画」がどこでどういう役割を担うのか、意識して撮影・編集をすると良い作品が出来上がります。 |

|

|

|

一本の作品はいくつかの「シークエンス」で成り立っており、一冊の本に例えれば「第1章、第2章・・・」と言うことになります。例えば、子供の遠足の作文では「いつもより朝早く起き、台所ではお母さんが美味しい弁当を作ってくれました。8時に学校へ行き、バスで遊園地に行き、そこで僕たちは・・・」から子供の遠足のビデオでは、上図のように「シークエンス」を5つ目に数日後、家族で写真を見ながら楽しく語るというシークエンスを入れるとビデオの構成に変化が生まれます。

シークエンスは多くのシーンの構成で成り立っています。映画制作で作られるシナリオはシーンで書かれています。シナリオは本体の文章、ト書、台詞、場転換、効果音、音楽など書かれていて、ヒデオ作品は本格的なシナリオを書くことは少ないようです。 |

資料提供 資料提供 |

例えば上図のようなシーンはカットに分かれます。カットは映像の最小単位で、例として7カットにしてみると

カット1・・新宿駅、新宿駅表示からティルトダウンすると駅に田中の姿を捉える

カット2・・足を止めて周囲をあちこち見回す田中

カット3・・カバンから地図を取り出す

カット4・・地図

カット5・・地図を見るが分からない田中

カット6・・カメラ店の看板

カット7・・田中は急いでエスカレートに乗ってカメラ店へと向かう

このように映像はカットの積み重ねで構成されているのです。シーンをカットで表現することを「カット割り」と言います。ひとつのシーンを1カットで見せるのでなく複数のカットに分けて見せると見やすく、わかりやすい映像になり、どのような内容をどんな順番で見せるか、それを考えるのが映像制作の楽しみであると思います。

|

カット割りは「画面の変化」が大切

|

もうひとつの例は上図のように、お花見に来た親子が楽しいそうに弁当を食べているシーン。全体が撮れる位置にカメラを構えて1カットで済ませるのではつまらない。この場合はひとつのシーンと考えて、まず全体のロングのカットは必要でしょう。親子が座っている廻りの環境も見せたいですね。例えば満開の桜の花からティルトダウンするとそこに親子がシートを拡げて座っているカット、次に美味しそうな弁当と子供、見守る親子の笑顔のアップ、ご馳走を食べている子供のアップ、そして、再びロングの場面に戻って親子団らんの上に桜の花が舞い落ちる・・・・と言うようにカットを分けて撮影すれば画面に変化が生まれます。

このように画面にはいろいろな手段で変化を与えるなど工夫が必要です。全体の画は構図を考え、必要なら望遠にして背景をぼかしたり、子供のアップはカメラ位置をローアングルして子供の目線に合わせて撮影する必要があります。このような「カット割り」の作業を身につけるのは大切です。映画やテレビを見る絶好の機会に作品の流れを見ながら、次のカットは主人公のアップにするなどと、作品を作る立場で見ていれば大変勉強になります。テレビ番組もただ漠然と見ているのでなく、画面構成やカットの割り方を考えながら見ていれば、きっと良いトレーニングになることと思います。

それぞれのカットの品質をいかに上げるか、またそのカットをどうつないでいくのか、作者の腕のみせどころです。

|

| ビデオの作り方(目次)のページに戻る |