| ここでは「カメラポジション」と「アングル」、そして「光」について学びます。どれも非常に大切で、それを意識して撮影すると撮れる映像が全く違います。また、ワンショットだけで完結するのでなく、つながりを留意することです。私は撮影現場に着いたら、まず撮影現場を一回りしてそれからどのようなシーンを組み立て、そのシーンを生かすカット割りを考えてからカメラを回します。このように撮影しないで現場を廻ることを「ロケハン」と言います。ただ、ツアー旅行での撮影は時間がありませんので、あらかじめ事前にネットなどで現地の情報を仕入れておき、事前の準備をします。それでは具体的な説明をします。 |

|

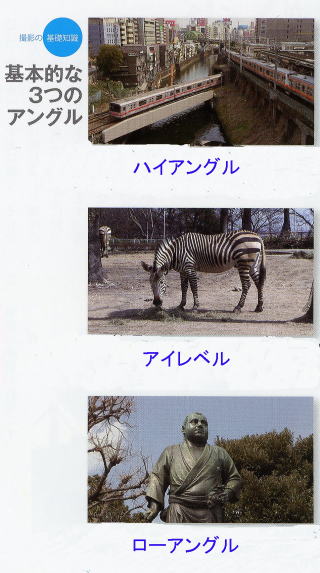

人が立って目の位置から撮影するのが「アイレベル」と言います。多くの場合はこの撮影が無意識のうちに行われています。その映像は見る人に自然な感じを与えますが、このカットが続くと平凡な印象を与えてしまいます。そこでカメラの位置やアングルを変えて撮影します。撮影時に被写体に対してどの位置にカメラを置くかが「カメラポジション」で、角度をどうつけるかが「カメラアングル」です。つまり、カメラポジションは被写体からの距離や高さを言い、カメラアングルとはそのカメラ位置からどのような角度で撮影するかということです。左側の例は、高い位置からカメラをかまえたポジションから下を見下ろすように撮って、広角と組み合わせて、ストーリの冒頭や場所説明などによく使われます。

左中の例は人が立ってほぼ水平位置に物を見るのが「アイレベル」で 自然な目線で見る人にとって違和感なく被写体をみることができます。

左下の例はアイレベルより低い位置からカメラをかまえて被写体を仰ぎ見る撮影です。人物の偉大さや建築物の大きさを強調する時に使います。例えば人物撮影の場合は人物と背景の関係、レンズの画角を考えてカメラポジションが決まり、そこからカメラアングルつまり角度をつけ、この二つの組み合わせで決めます。

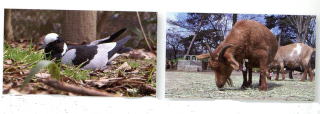

カメラアングルで気を付けたいことは、子供を撮影する時に大人の目線から見下ろす画面をよく見かけますが、これは子供の顔の目線まで位置を下げて撮ると子供の顔の表情や子供が見ている世界を表現できるのではないでしょうか。 |

|

左側の例は、ローポジションで、地表すれすれのカメラ位置から撮影です。今のカメラは液晶モニターが回転式で上下に変えられるので寝転んで撮ることをしないですみますので便利になりました。 |

|

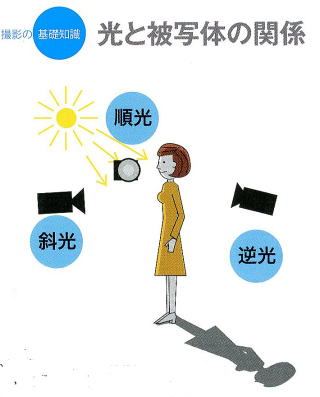

映像も写真も光がなければ写りません。その光をどう利用するかが大変重要です。撮影するときに注目したいのは光とカメラの向きです。大きく分けると「順光」「逆光」「斜光」に分けられます。左側の図のように、順光は撮影者が太陽光を背にして、被写体に真正面から光が あたっている状態、逆光はその逆でつまり被写体の後から光があたっている状態、斜光は被写体が斜めからあたっている状態、風景を撮るカメラマンが朝夕に撮影するというのは朝夕の光が斜めからの斜光線であり、被写体の立体感を現すのに最適の光だからそうです。 |

|

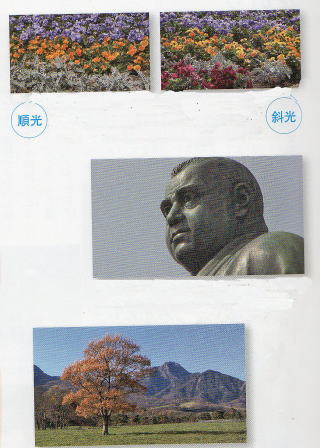

左の写真上の画は順光、右は斜光で花を撮影、斜光は立体感が強調、同じ角度の光でもポジションを変えれば立体感がさらに増します。

真ん中の画は45°の角度から光りがあたっている状態で正面から光りがあたっているよりも、西郷の顔に立体感がでます。風景の場合は、太陽光が45°より低い 時に撮影、木の影の長さからも太陽の高度がわかります。特に風景の場合は斜光や逆光は撮影に効果的であり、人物に照明を当てるにはメインの光はキーライト、補助の光はウィルライトなどと呼んでいて、この光の扱い方と明暗が基本になります。写真でもそうですが、晴天よりも雨の日や曇りが撮影のチャンスの場合があります。建築物を撮る時にあまり良い天気だとコントラストが強すぎて、軒下が暗くなり思ったとおりに映らない時は、かえって曇りの日が最適で良いこともあります。 |

|

光は太陽光だけでなく、人工光もあります。人工光は蛍光灯、白熱灯、水銀灯、LEDなど実にさまざまです。室内撮影の場合、「地あかり」というその場所にある照明で撮ることが多いのですが、地あかりで撮影に足りる照度かどうか判断が必要です。また、室内の人物を撮る時に、場所によって顔が暗くなってしまいます。そのような時は、照明の位置を変えたりして撮影することを心掛けたいものです。カメラを回す前にまず光を読むことは撮影者の大事な仕事です。また、ホワイトバランスにも気をつけたいものです。オートホワイトバランスにすれば間違いないでしょう。

|