| �����悢���̕ҏW�ɂ��ĉ�����܂��B�ҏW���S�������A�����č�Ƃ̏�����l�������܂߂��|�C���g�𗝉����A��i�Â���̍Ō�̗v�ǂƂȂ�ҏW��Ƃ��s���܂��B��i�����ɂ������āu�B�e�͊y��������D���v�ł��A���̌�́u�ʓ|�����炢��v�Ƃ��u�R�����g�������̂����ʼn��������Ă����̂��킩��Ȃ��v�Ƃ��������܂��B�������A�����̍�i�����Ă��炢�A�������Ă��炤�ɂ͕K���s�Ȃ킯������Ȃ��ҏW��ƂŔ����Ă͒ʂ�Ȃ��̂ł��B��i�����ɂ́A���A���T�[�`�A�\���A�B�e�Ɛi�߂čs���܂����A���̌�̕ҏW�A�i���[�V�����̍쐬�ABGM��i���[�V����������Ƃ�������A�̍�Ƃ��u�|�X�g�v���_�N�V�����v�ƌ����܂��B�����āA�����x�̍�����i�́A���́u�|�X�v���v�ɂ������Ă��܂��B |

�@ |

|

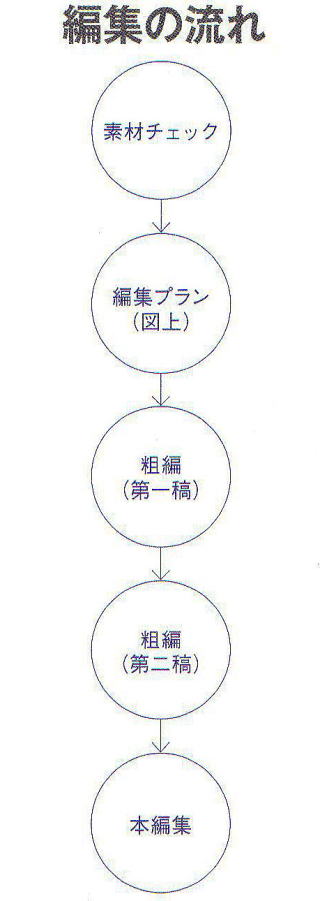

| �@�ҏW�ɂ������Ă͑f�ނ���ɂ��ĈӐ}�ǂ���̍�i����邱�ƂɂȂ�̂��A�Ӑ}��ς��č�i����邱�ƂɂȂ�̂����������߂Ȃ���Ȃ�܂���B�B�e�����f�ނ��J��Ԃ����邱�Ƃ���ł��B�f�ރ`�F�b�N���ҏW�̎��O��ƂɂȂ�܂��B�B�e���Ă����f�ނ��悭���Ċm�F���ē��̒��ɓ���A���Ɍ����f�ނ��ǂ���i�ɑg�ݍ���ł��������l���܂��B�����āA�����Ȃ�ҏW��Ƃɓ���̂łȂ��A�ҏW�v�����𗧂Ă܂��B���ۂɕҏW�ɓ���O�̐}��v�������ł��B�}��v���������ɂ͑f�ނ��ǂ��������Α_���ǂ���̂��̂ɂȂ邩�f���̗�����l���܂��B |

|

�@�f�ނ����I������班���傫�߂̕tⳎ����g���āA�B���Ă����f�ނ����ڂ��Ƃɏ����o���ĕ��ׂ܂��B���ڂɂȂ�Ȃ��Ă���ۓI�ȃJ�b�g��^�C�g���o�b�N�ɂӂ��킵���J�b�g�Ȃǐ�����J�b�g�������o���Ă����܂��B�f���̗���͂ЂƂł͂���܂���B�f�ނ̑g�ݍ��킹�ɂ���ẮA�����ʂ�̗��ꂪ�l�����܂��B���̒����玩���̈Ӑ}�Ƃ����Ԃӂ��킵��������A�tⳎ�����וς��钆�őI��ł����܂��B�����A���̒i�K�ōŏ����炱�̃J�b�g�͂���Ȃ��ƌ��߂Ă�����Ȃ����Ƃł��B�ꌩ�܂�Ȃ��J�b�g�ł��ʂ̃J�b�g���Ȃ����Ƃɂ���Đ������V�[���ɂȂ邩��ł��B�܂��A�����̋C�ɂ������J�b�g����ׂĂ���������i�ɂȂ�Ȃ��ꍇ������܂��B�悭�u�ҏW�Ƃ͎̂Ă邱�Ƃ��v�ƌ����܂��B�S�̂̓��e�ɍ���Ȃ�������~�߂Ă��܂��J�b�g�́A�����玩���̋C�ɓ������J�b�g�ł��g��Ȃ����Ƃł��B

�@���̓p�\�R���ł̕ҏW���x���Ȃ̂Ń��j�^�[��ʂʼn�ʓ��e���ꗗ���邱�Ƃ��\�ł��B�T���l�C���ʼn�ʂ�������̂ɂ킴�킴�tⳎ������邱�Ƃ����Ȃ��Ă��Ǝv�������m��܂��A�tⳎ��ɉ�ʓ��e���m�F���Ȃ��當���ɂ��Ȃ��ĂȂ�Ȃ��̂Ŗ��ʂȍ�Ƃł͂���܂���B

|

|

|

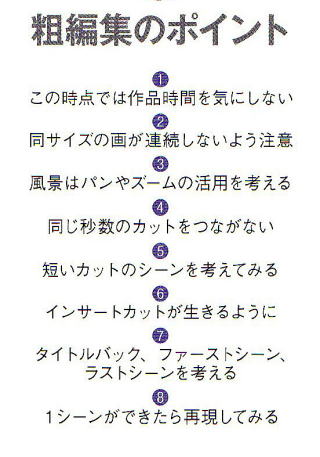

�@���ɐ}��v�����Ɋ�Â��ĕҏW�ɂȂ�܂����A�{�ҏW�̑O�ɑe�ҁA�܂�\���̊�{��g�ޑe�ҏW��悸�s���܂��B���̒i�K�ŋC���������|�C���g�͏�}�̉E���ɂW�����Ă��܂��B

�@�e�ҏW���Ĉ�{�Ȃ�����Ƃ���Ŏ��ʂ��Č��ĉ������B�����Ń`�F�b�N���邱�Ƃ͎����̈Ӑ}�����ʂ�̉f���ɂȂ��Ă��邩�ǂ����ł��B�Ȃ��Ă��Ȃ���V�[����J�b�g�̓���ւ������Ď蒼�������܂��B�����āA���̂��Ƃɒ��ӂ��܂��B

�@�@�b�̓W�J�ɖ����ȂƂ���⋭���ȂƂ��낪�Ȃ����B

�@�A��ʂ��X���[�Y�ɗ���Ă��邩

�@�B�J�b�g�ƃJ�b�g��V�[���ƃV�[���̂Ȃ����������Ⴍ���Ă��Ȃ���

�@�C��i�Ƃ��Ẵe���|�͂ǂ���

�@�D�^�C�g���o�b�N�ƃI�[�v�j���O�A�����āA�G���f�B���O�͂ǂ���

�ȏ�̂��Ƃ�e�ҏW�̒��Ō������܂��B

�@���悢��{�ҏW�ł��B��i���̍ŏI�i�K�ł����A�{�ҏW�ł�

�@��i�̎��Ԃ��ӎ�����B

�A�J�b�g�̒������ᖡ����

�B�t�F�[�h�C���A�t�F�[�h�A�E�g�A�I�[�o���b�v�ȂǓ��e�ɉ����Č��ʓI�Ɏg��

�C�Ӗ��̂Ȃ��g���W�V����(��ʓ]���̍ۂɎg�����ʂ̑���)�͎g��Ȃ�

�@�ȏ�̂��Ƃ𒍈ӂ��Ȃ���{�ҏW�������Ȃ��܂��B |