なお、辰巳ダムは歴史的な辰巳用水取水口が水没するかいなかで環境・文化面で議論を呼び、現在。建設が進められているダムである。辰巳ダムの文字をクリックするとホームページにリンクします

|

|

| 辰巳用水は、3代藩主前田利常が寛永9年(1632)、小松の板屋兵四郎という測量技術にすぐれた町人を責任者として造らせました。金沢城の東南、城下を流れる犀川上流の辰巳村で犀川の水を取り込み、そこから小立野を流れ兼六園、金沢城へと続く全長10Kmの用水です。寛永8年、城下の火災により、金沢城は本丸御殿の焼失など多くの被害が出ました。そこで城下を始め、城内への上水と防火用水として潤沢な水の供給が必要になったのです。前田家は全力をあげて工事に取り組み、加賀、能登、越中の農民や鉱山職人を動員し、作業員に1日4回食事を与えて1年間で完成させたといわれています。 なお、辰巳ダムは歴史的な辰巳用水取水口が水没するかいなかで環境・文化面で議論を呼び、現在。建設が進められているダムである。辰巳ダムの文字をクリックするとホームページにリンクします |

|

||||

|

|

|

|

|

| 辰巳用水は東岩の取水口から現在の犀川浄水場の手前まで、4Kmが隧道である。隧道は岩をくり抜いて造られ、高さ2m程度あり、人が立って歩くことができる高さである。天井はアーチ状で横2mある。底はほぼ平らであるが、ところどころ深いところがあって平坦ではない。一部、工事の際の照明として油なと入れた皿をおいた箇所が残っている。いかにも人力で掘ったと実感できる隧道である。さらに、隧道には大小の横穴が多数ある。これは出入り用や管理用に残されたのであろう。(隧道に関する資料提供) わたしも時期をみてこの隧道を見学したいと思っている。 |

|

|

|

|

|

|

| 平成元年より金沢市制100周年事業として大道割~錦町の約2Km区間が辰巳用水遊歩道として整備され、果樹園ゾーン、森林ゾーン、竹林ゾーンに分かれています。私が歩いた遊歩道に1日後に熊が出没したことを知って驚きました。えんしょう坂は小立野台地に登る階段の坂道で「えんしょう」は煙硝からきており、藩政時代にここに火薬庫があり、辰巳用水の水を利用した水車を使って火薬を作っていたそうです。 |

|

||||

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

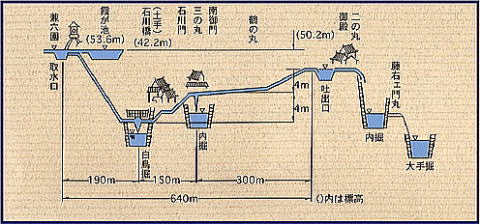

| 兼六園の霞が池に貯めた水は、低地の百間堀の導水石管を使用し再び高い二の丸へ上げる技術は逆サイホンの原理と呼ばれ、高低差を利用している。この原理を用いたのは辰巳用水が日本最初といわれ、その導水石管の工法や技術レベルの高さ、正確さは現在でも賞賛されています。、 |

|

||||

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

| このぺージの最初へ | トップページへ |