|

| 丹波紅葉三山とは、丹波市青垣町の高願寺、氷上町の円通寺、山南町の石龕寺。いずれの名刹も新緑および紅葉の見事さで知られています。丹波三山は距離にして20kmほど離れているだけなので一日で回れます。 石龕寺は用明天皇の丁末の年(587)聖徳太子の開基と伝えられています。太平記には、足利尊氏とその子義詮がこの地に身を寄せた事が記されており、石龕寺は足利尊氏と縁が深いと言われている。 円通寺は永徳二年(1382)正月、将軍足利義満が後円融天皇の勅命により創建した曹洞宗の名刹年号の首字をとって永谷山と号し、天子の宝号の一字をとって円通寺と名付け勅願所と定められた。 高源寺は中国杭州で修行した遠谿祖雄裸師が後醍醐天皇より号を得て開山、寺は後醍醐天皇を始め、皇室からも高い扱いを受けましたが織田信長の丹波攻めですべて消失した。その後江戸時代に再建した。 |

|

||||

石龕寺の薬師堂 |

|

|

|

|

|

||||

高源寺 山門 |

高:源寺の三重塔 |

円通寺の大杉 |

|

|

|

||||

円通寺 山門 |

円通寺の境内 |

円通寺の本堂 |

円通寺の境内 |

円通寺の境内 |

|

||||

石龕寺 仁王門 |

石龕寺の本堂 |

高源寺の三重塔 |

高源寺の境内 |

高源寺 惣門 |

|

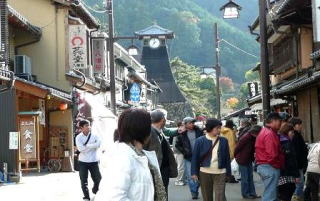

| 出石は「古事記」「日本書記」に登場する古い町です。但馬開発の祖神「天日槍」がこの地を拓いたと伝えられています。このように日本の歴史に関わる山間の小国です。出石城跡は出石藩五万八千石で、基盤の目のような町並はまさに小京都、明治維新の立役者、桂小五郎が潜伏し営んでいた荒物屋に現在記念碑が残されています。また、出石は三百年の伝統が育んだ出石皿そば処として、今では50軒ものそば屋並んでいます。 |

|

||||

出石城跡 |

朱色の鳥居 |

出石の町並み |

シンボルの辰鼓楼 |

出石皿そば |

| このページの最初へ |

トップページ |