|

|

|

|

| 北陸で平家軍を退け、日の出の勢いで京へ攻めのぼったのは、源頼朝の従兄弟である源義仲、別名、木曽義仲である。木曽義仲が率いる源氏軍と、その上洛を阻止しょうと立ちはだかった平家軍、この両軍の北陸における戦いの軌跡をたどる。当時の出来事を伝える「平家物語」「源平盛衰記」など文献を参考にして解説する。今回は木曽義仲が「火牛の計」の伝承で名高い倶利伽羅峠の合戦で五万の兵力で十万の平家軍を打ち破ったと伝えられている。数で劣る義仲軍が見事な軍略で撃破したのはどのような戦いであったのか、その足跡をたどります。 |

|

平家を京の都から追い出した義仲は、源平争乱の前半のヒーローである。軍略家であった木曽義仲とはどのような人物だったのか、北陸の源平争乱を探訪する前に、その生い立ちに触れなければならない。

木曽義仲の故郷は、長野県中南部の木曽町であるが、生誕の地は武蔵(埼玉)と伝えられている。 義仲の父義賢は、兄の源義朝と対立し、義朝の子の義平に殺害されている。義仲は義朝の子である頼朝の命を受けた義経、範頼に攻められて最期を迎えるが、親子二代にわたる因縁からして、本当の敵は平家でなく、同族の義朝、頼朝親子でなかったか。源義朝は当時二歳の義仲も亡きものにするよう、配下の畑山重能に命じた。しかし、重能は幼子を不憫に思って武蔵長井庄の別当、斉藤実盛に義仲とその母を託した。そして、実盛が義仲の養育を依頼したのが乳母の義仲の夫であり、信濃のの木曽を基盤とする豪族、中原兼遠であった。斉藤実盛は後に平家軍に属して、加賀の篠原の合戦で義仲軍と戦い、討ち死にする。恩人である実朝の首を目にした義仲は涙を流す悲話は「平家物語」や史記を通じて今も伝えられている。

兼遠は源氏の御曹司である義仲を大切に育てた。「源平盛衰記」では義仲の愛妾であり、武将として活躍した巴御前は兼遠の娘であった。子供の頃の義仲は木曽の山中で武芸に励んだと言われ、奥深い山々を駆け巡りながら心と体を鍛え、戦の感を磨き済ませていったのは、京の鞍馬山で武芸を磨いた戦いの天才義経の幼少期と似通っている。たくましく育った義仲は治承四年源頼朝の挙兵から木曽て旗揚げする。そして、頼朝、義経が挙兵した治承五年、平家一門の柱であった平清盛は熱病で六十四年の生涯を閉じる。巨星を失った平家一門の勢いは急速に衰えていくのである。

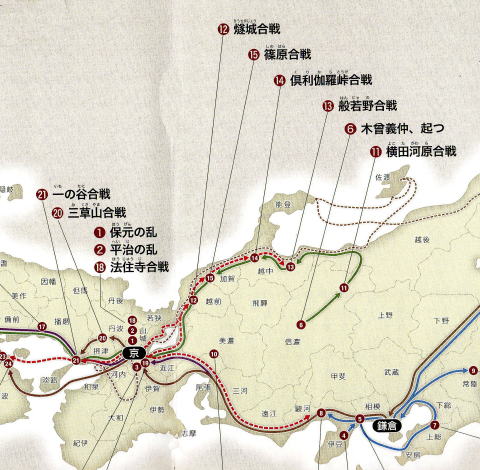

北陸の源平争乱の前哨戦であった燧ケ城(越前)、篠原、安宅(加賀)までの戦いは平家軍の連戦連勝であった。やっとの事で般若野(越中)の合戦ではお互いに全軍で戦うのでなく、「源平盛衰記」では「二百騎、三百騎、五十騎出し替え入れ替え寄せつ返しつ・・・」とある。末の刻を過ぎると形勢は義仲軍が有利に傾き、平家軍は退却を始めたのである。

|

|

|

般若野の勝利で勢いを取り戻した義仲軍は、いよいよ京に向けて進撃を始める。本隊を率いて越後から越中へ移動していた義仲は、平家軍の総大将平維盛の軍が倶利伽羅峠へ向かったことを知った。砺波平野の彼方に見える倶利伽羅峠を見て、義仲はいかなることがあろうとも、平家軍にこの峠を越えさせてはならないと考えた。「倶利伽羅が落ちれば越中も落としかねない」と砺波平野から倶利伽羅方面を眺めればリアルに実感できる。もとより自軍より二倍近い敵の軍勢が峠から平野に下れば、平軍とまともにぶつかり合えば勝ち目は薄い。

倶利伽羅峠(標高260メートル)は石川県津幡町と富山県小矢部市の境にある砺波山の峠である。この峠を通り、砺波山の尾根筋に沿って延びていた旧北陸道は、明治時代を迎えるまで加賀と越中を結ぶ幹線道路であった。幹線といっても昔は人が3人並んで歩くのがやっとの道幅であった。

こうした峠に平家の大軍を封じ込めるため、義仲は先手を打ち、小矢部側の麓に源氏の白旗30本を立てさせ、平家が峠を下ろうとしても、この白旗を見れば、警戒して足を止めようとしたからである。狙いどうり平家軍は峠の倶利伽羅不動寺からやや小矢部よ寄りの猿ケ馬場に本陣をおいた。維盛はまんまんと義仲の術中にはまったのである。 |