○タイムドメインの理論

タイムドメイン理論の発想は、音楽の感動を伝えるには何が必要か、それには何も加えず欠落せずに音源を100パーセント引き出し、ありのままに伝えるこが必要であるという考えから、由井啓之氏がいままでの音響工学の常識をくつ覆した「タイムドメイン理論」に基づいて開発した筒型スピーカ である。従来のオーディオは、主としてフリケンシードメイン(=周波数領域、以下Fドメイン)で考えているので、音の波形は正弦波の集合で表すので、すべての(20Hz~20KHz)が正しく再生すればよいが、タイムドメイン(=時間軸領域)オーディオでは、時間領域で考えるから音はもともと空気の圧力が時間とともに変化するので耳で認識する。これを忠実に再生するということになり「音圧波形」を忠実にということになる。要約すると、従来のFドメインの考えでは「周波数成分を忠実に再生する」に対してタイムドメインでは「音の形を正しく再生する」ということになる。 |

R@

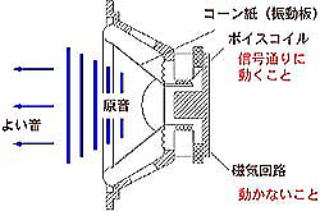

図1 ダイナミックカピーカの基本原理 |

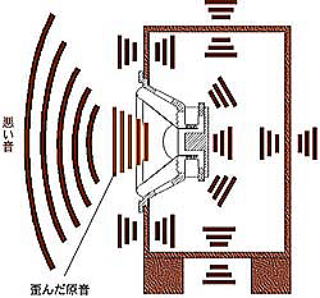

図2 従来のエンクロージャ内部 |

図1はダイナミックスピーカの基本を示す。信号電流に従って磁気回路の中に設けられたボイスコイルに電磁力が発生し、それにつながっているコーン紙が、音の形に従って振動し音を空間に伝える。

|

従来方式は、ボックスの中では箱内の定在波や構造体の回折、反射、吸音材の影響を受けて再生される。 |

「Yoshii9」タイムドメイン製

タイムドメインスピーカとアンプ

タイムドメインスピーカーの公式サイトは

こちらへ |

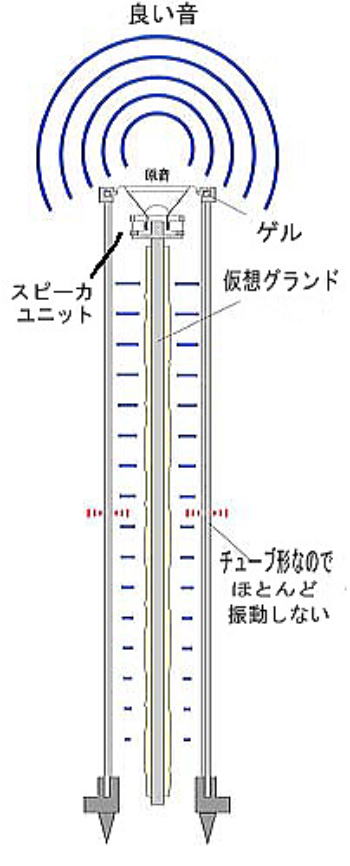

タイムドメイン製スピーカの概念図

|

○「仮想グランド」

正確にコーン紙を動かすには磁気回路が動いてはいけない。しかし、従来方式では磁気回路はフレームを介してスピーカボックスのパネルに固定されているが、常にボックスやフレームが動いているので静止点とはいえない。従って基準とするコーン紙からの音は正確でない。タイムドメイン方式では磁気回路が仮想グランドにより固定される。この仮想グランドは、振動系に対して1000倍以上の慣性質量をもつ金属シャフトである。この振動をゲル状物質で空間に支持されているので理想的なグランドが「基準静止点」になる。

○「小口径シングルユニット」

音圧波形を正確に再生するには必然的に小口径シングルスピーカーユニツトになる。従来のように多くのスピーカーユニットから出る音波は合成して元の波形にならない。また、口径が大きいと振動板が分割振動するので重くなってスムーズに動かないのである。

○「筒型」

筒はエンクロージャーというよりも車の排気管に似た性質をもつので整流筒とでも呼ぶのが適当かもしれない。この筒は支持体として仮想グランドと一体化されたユニットを支えているが、ユニットとはゲルで遮断されているので、どちらの方向からも振動が伝わらない。筒の材料はアルミ、表面をホーニングで硬化したあとで硬質アルマイト処理、構造体としてのパイプ形状の剛性の高さと相まって内部音圧で振動することはない。ユニット後面からの圧力波はパイプに従って吸音材で減衰しながら下端に抜ける。

|

タイムドメインスピーカの考察

○良い音を出すための条件

スピーカが、音波の波形を伝えるには「コーン紙が目的の音波を再現できるよう正確に前後振動すれば良い」という。それには次の条件が必要である。

1.コーン紙は前後振動するときにゆがんだり、たわんだりしない。

2.コーン紙の周囲が完全に固定されている。基準点が静止している。

3.コーン紙から発した空気振動で、コーン紙を揺らすこと。つまり「共振」が起こらない。

そこで、タイムドメインスピーカでは次の工夫がされている。

○コーン紙は小さく、軽く、紙製であること。

次にコーン紙の大小、重軽についてのメリット、デメリットについて述べる。

|