平氏の武将斎藤実盛は、「この戦いはもはやこれまで」と

赤地錦の直垂、黒糸威しの兜で着飾り、さらに、老武将と

あなどられては武士の恥と白髪を黒く染めて出陣しました。 |

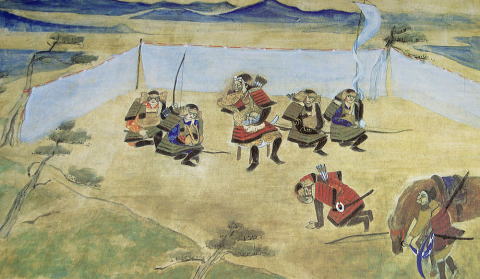

敗走した軍勢の中で、ただ、一騎うずくまった実盛は

義仲軍の武将、手塚光盛の呼びかけに応じず、斬り合う

こと数回、ついに手塚光盛の刀により討ち取られました。 |

手塚光盛とその仲間、樋口兼光は、高貴な衣装を身につけた黒髪の

武将を不思議に思い、近くの池で、その首を洗ってみたところ黒髪はたちまち

白髪となった。それはまぎれもない平家の武将斎藤実盛の姿であった。 |

驚いた光盛と兼光は、その首をすぐに木曽義仲に

差し出した。義仲は幼い頃、斎藤実盛に命を

助けられたことを思い出し、さめざめと涙を流したのです。

|

義仲は実盛の亡骸を近くの松林に手厚く葬りました。

かっての穏にすがることはなく、その名を必して武士らしく立派な

最後を遂げた実盛は、現在も多くの人から畏敬で慕われている。 |