|

|

6 |

6

織田信長以降の近世の城は、戦国の城から構造などについて大きく進化した。戦国の山城では、敵を寄せ付けないようにするため。、山の屋根(おね)を分断するための切岸や堀切などが造られた。しかし、山の上では資材や物資を運び上げるのは困難なうえ、水の確保も難しいため、城主たちは、普段は山の麓に築かれた館で生活を送っていた。やがて戦国時代の終わり頃になると領主たちは、領国支配に本格的に取り組むようになった。そのために山の上よりも、領民が住む領地に近い丘や平地に城を構えるようになって、織田信長が岐阜城下で行った楽市楽座は、領国の町を活性化させる政策であった。また、織田信長は、岐阜城や安土城で以後大きな影響を与える城造りを行った。本格的な石垣での守りを固め、礎石建物を建て、権力の象徴として見せる城を造るようになり、特に安土城天守は高価な漆で壁を塗り、屋根の瓦に金箔を貼り当時の人々を驚かせた。このような城造りを他の城主たちも模倣していった。

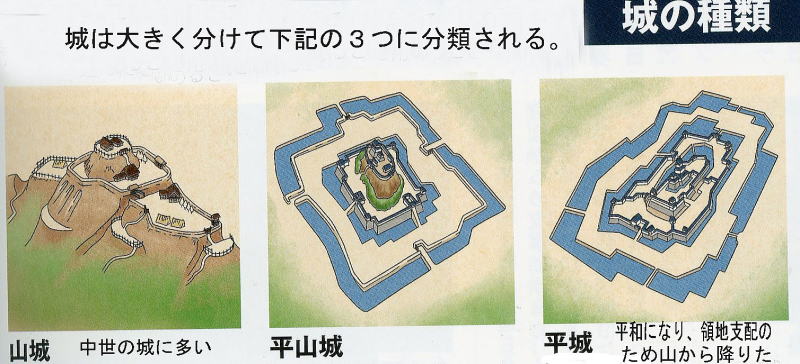

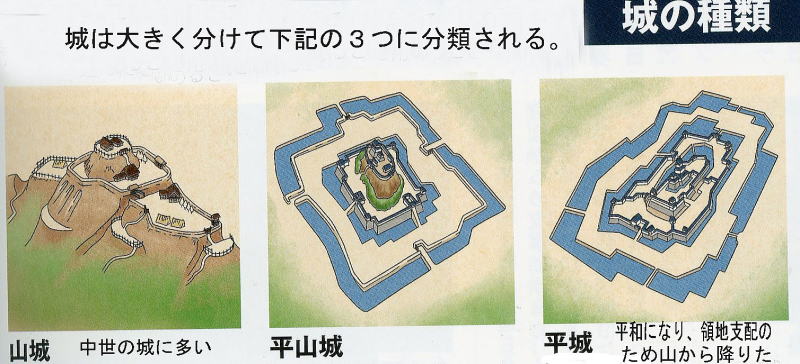

城は大まかに山城、平山城、平城の3つのタイプに分かれる。まず、敵に攻められ場合に備え、防衛しやすい拠点として築かれたのが山城である。この天然の要害に籠もるだけで、攻める側の労力は大変なものとなるからだ。しかし、山城は住むのには不便。平時はふもとの館に起居していた。2つをまとめて、平地に臨む丘陵に築かれたのが平山城。戦国中期以降はこれが主流になる。その他に河川に面した水城や周囲に塀を幾重にも巡らせた平城がある。中世の山城では100を超える例が見られる。戦いのない江戸時代には、縄張を研究する「軍学」という学問が盛んになった。赤穂城や松前城など軍学に基づいた城も造られた。

山城・・・天然の地形を利用。難攻不落の城が簡単にできる。

例として村城(岐阜県)、高取城(奈良県)、竹田城(兵庫県)、備中松山城(岡山県)など

平山城・・・山城の堅固さと平城の利便性を持つ

仙台城(宮城県)、安土城(滋賀県)、彦根城(滋賀県)、姫路城(兵庫県)、熊本城(熊本県)

平城・・・・兵力の収容率が高く、城下町がつくりやすい。

江戸城、名古屋城、 大坂城など多い

水城・・・海や湖を堀に水運も使える。

大津城 、高松城、今治城、中津城

|

|

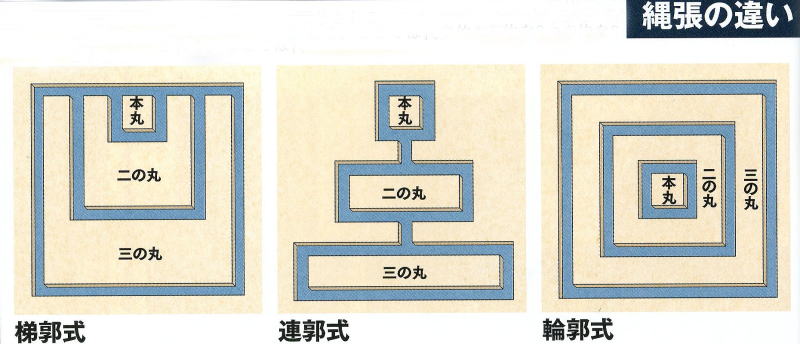

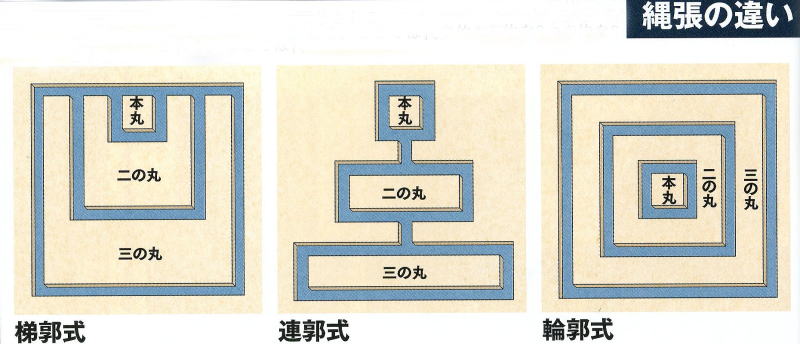

| 城の背後に崖や巨大な河川など天然の要害がある場合の曲輪の形。本丸から複数方向に各曲輪を扇状に造る。 |

本丸、二の丸、三の丸が直線上に並ぶ。 |

本丸を囲むように、二の丸、三の丸が造られている |

|

城の構成は縄張と曲輪から成り立っており、縄張は城の設計図のことである。城を造るため縄を用いて長さを測ったことから呼ばれた。城の中心にある本丸、それに隣接する二の丸、さらに外側に三の丸が造られる。こうした城の区切られた空間を曲輪という。大多数の城は、城外から主要な曲輪(本丸)に至るまで複数の曲輪を設けて、侵入する敵を少しずつ減らす構造になっている。

|

|

|

|

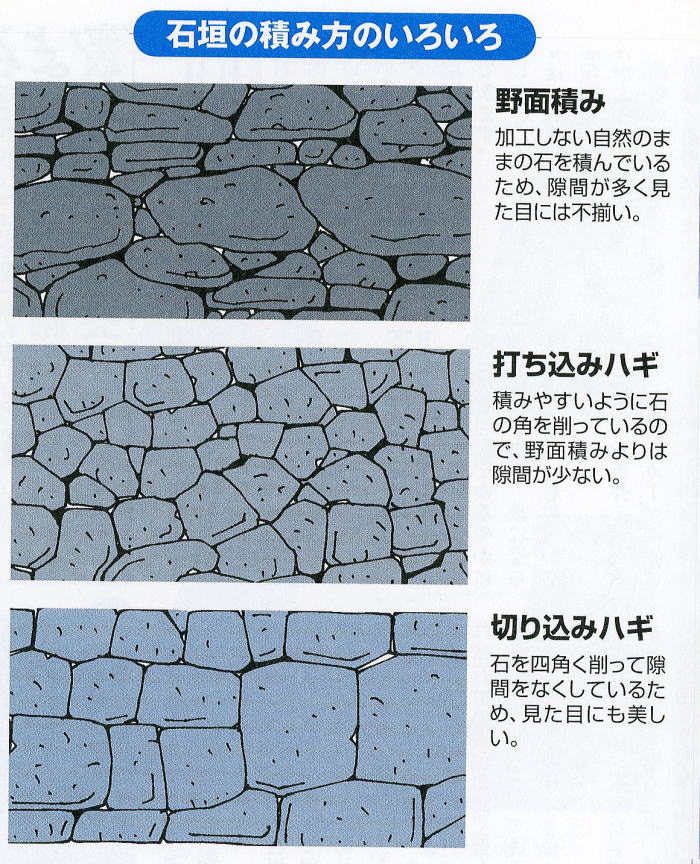

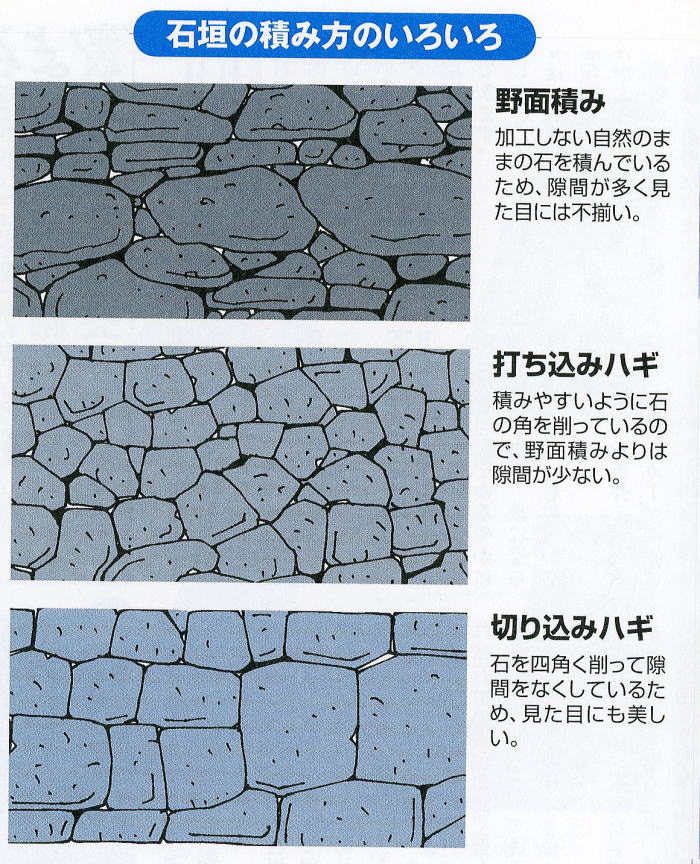

| 現在でも石垣が残っている城郭が多い。一見、同じように見えても石垣の積み方の種類は多彩である。大きさの異なる石で構成されたもの、整然と積まれたもの様々である。石垣は積み上げる石材の加工の程度によって分類される。野面積から打込接を経て切込接へと発展していった。その一方で、城の大手口には人の目につく場所に巨大な石をはめ込んだ石垣も築かれた。大坂城には10を超える巨石が残されている。 |

|

|

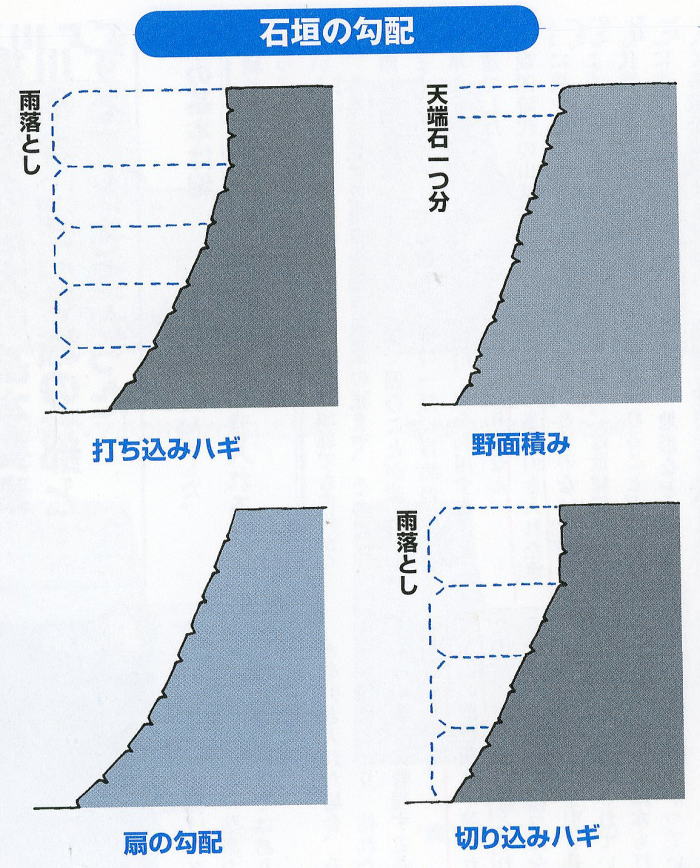

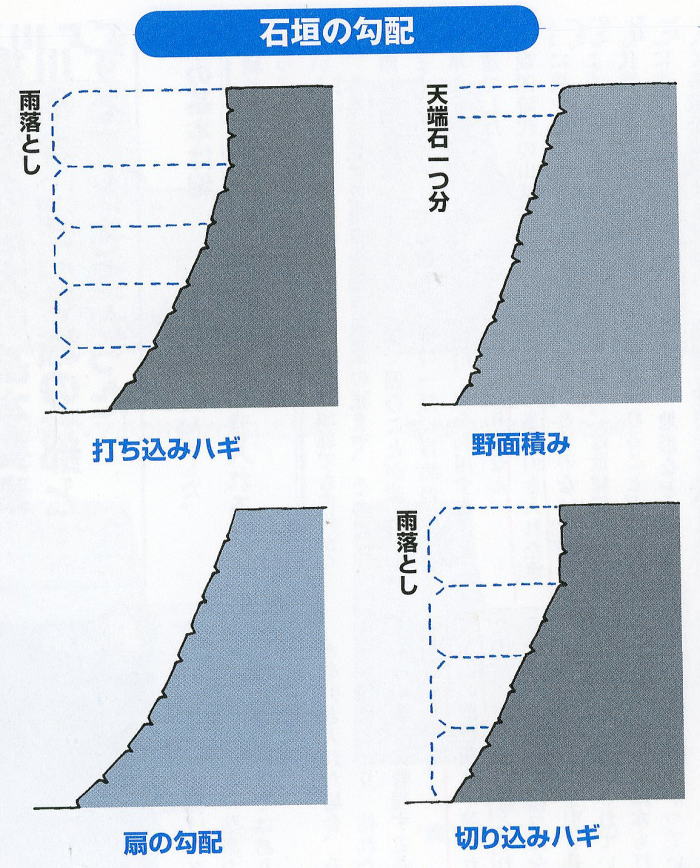

| 石垣には屈曲が作られ、よじ登る敵を側面から攻撃できる工夫があった。曲輪の周囲や天守、櫓の土台は、敵が攻め上がってくるのでできるだけ高く、急勾配にした。このため多くの近世城郭では石垣が築かれた。土台をしっかりさせるために勾配をゆるやかにして敵を上らせないためには急勾配の必要から、その両方の条件を満たすため石垣がカーブを描いて、下をゆるやかに上にいくにほど垂直になる「扇の勾配」にした。また、城の堀内側の石垣は直線でなく、、途中で屈曲していることがよくあり、これを「横矢」といい、屈曲の仕方で「折」や「歪」などと呼びます。これは石垣の崩壊を防ぐこととともに石垣を登っている敵を側面から攻撃できるようにしたものです。このように複雑な要素を持つ石垣なので見る者を飽きさせない。 |

|

|

日本の城ガイドブックより抜粋 |

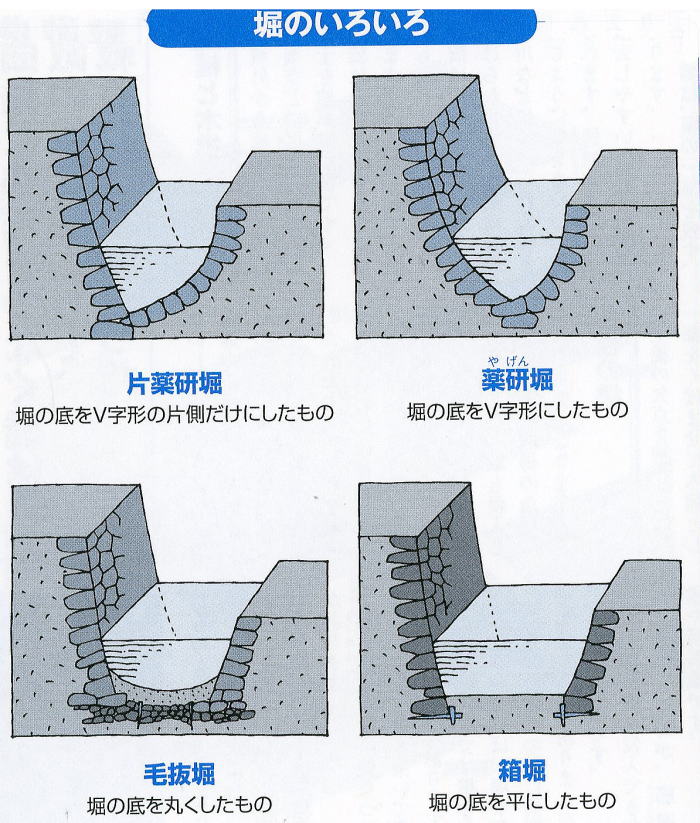

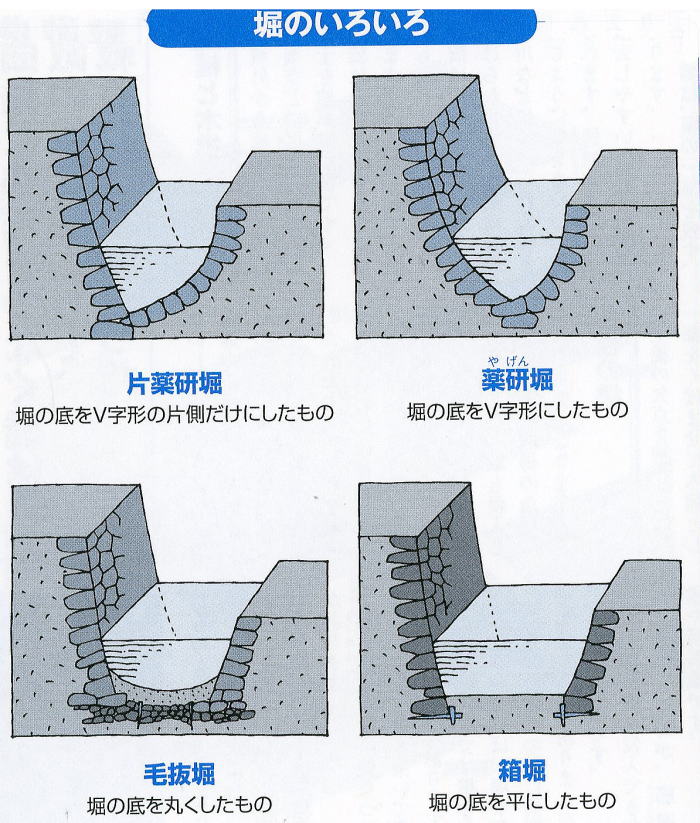

堀は城における最初の防御設備である。江戸時代に堀に関する研究が進み、その分類も確立している。侵入を防ぐための城の仕掛けとして堀と土塁は欠かせないものである。建物がない城でも堀や土塁は残っていれば攪乱しやすい城郭の遺構である。水堀は城の歴史の中では新しく、平山城、平城が出現して多く造られるようになった。山城は水を貯めておくことが難しく、水堀はほとんど造られていない。その代わりに空堀が造られている。中世の山城では「切岸」と呼ばれるような急な斜面を人工的に造り出した。また、山の尾根を切断するための「堀切」「竪堀」という堀で曲輪を区切っていた。鉄砲が多用されてから堀の幅が広くなった。敵の動きを封じるということであれば、戦国時代に「畝堀」「゜障子堀」と呼ばれる堀が造られた。堀の内部が土塁でいくつもの空間に区切られている。堀の中に入った敵が、次の空間まで土塁を登り降りして移動するまで時間がかかる。このため城方が攻撃できて敵が反撃しにくいのである。

日本の城郭では古代から幕末までその周囲を堀で囲むことが基本であった。堀の一部に自然の川や谷、湖沼、鵜もを利用することも少なくはない。堀には水を引き入れた水堀と水のない空堀がある。近世城郭では水を引き入れることが一般的であったが、地形などにより空堀となることもある。金沢の辰巳用水が築かれたのは、防火のためとされているが、空堀だった金沢城周囲の堀に水を引き込む目的もあったされている。

|

|

|

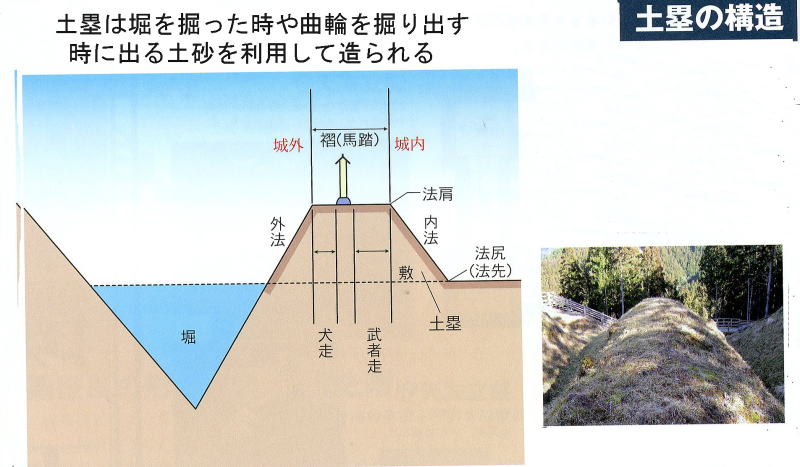

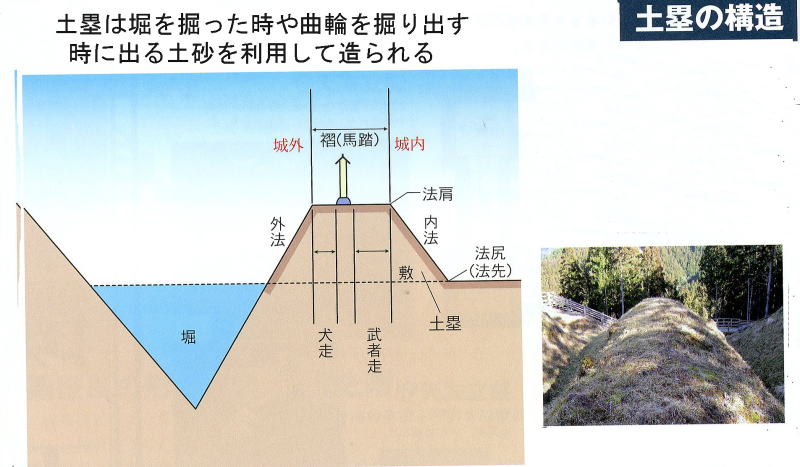

土塁は、土を盛って固めて敵の侵入や攻撃を防ぐ施設ある。関東、東北の城に多く見られる。石垣にするための石が手に入らない場所で使われる。山城は尾根を切断した堀切は、敵の尾根から侵入を防ぐ、山の斜面を垂直に掘った竪堀は敵の移動を制限し、見方の攻撃を集中させた。土塁も空堀も土を固めて成形したもので、その年月を経て風化が進み、一見みただけでは堀や土塁とわかりにくくなってしまっている。このように、城の基礎造りである「普請」は人足の人海戦術と石工らの技術集団が担当した。普請とは城の石垣造り、堀の掘削や造園といった土木工事全般をいう。普請の要となるのが石垣作りである。

|

|

|

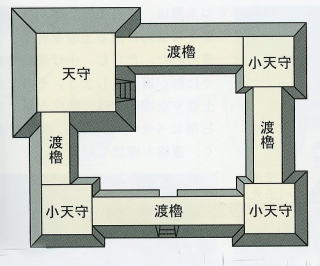

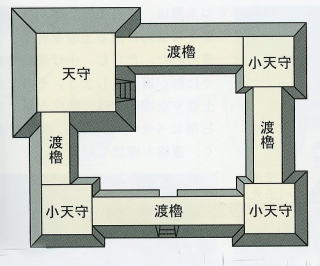

天守の構成は大小の天守を結び防御力を高めているもの様々な構成がある。

天守は城を代表する建物であり、織田信長以降に多く造られていて近世の城の特徴である。

一般に「天守閣」という言い方をするが、これは幕末以降に使われ始めた俗称で、

学術用語として「天守」という。天守は江戸時代の文書や絵図を見ると「殿主」「殿守」

「天守」いずれも読みは「てんしゅ」と表記された。江戸時代には天守とされず「三重櫓」

などと呼ばれていた櫓も含めて、現在では城内で一番高い櫓を天守としている。 (歴史ガイドブック)

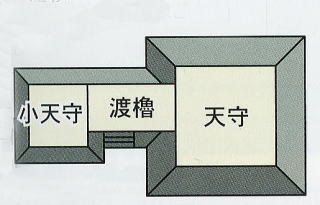

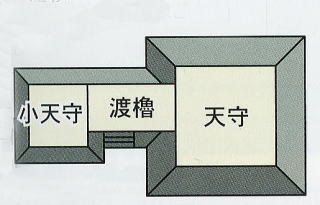

天守の建て方の構成形式は4つのパターンに分けられる。

|

連立式天守は天守と2基以上の小天守(櫓)や

隅櫓を内側の空間を取り囲むように渡櫓で繋げた形式

姫路城・松山城 |

姫路城 |

連結式天守は天守と小天守(櫓)が渡櫓で

結ばれている形式

名古屋城・松本城 |

|

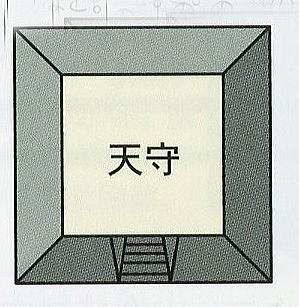

独立式天守は天守だけ独立している形式

丸岡城・高知城・大阪城 |

|

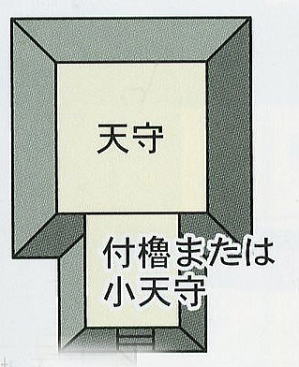

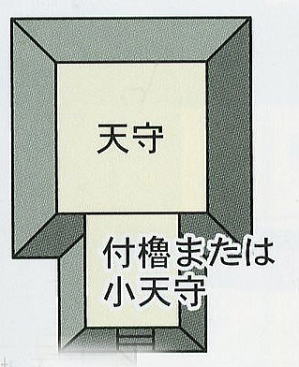

複合式天守は天守に付櫓という櫓か

小天守が直結した形式

彦根城・松江城 |

松江城天守 |

| |

日本の城ガイドブックより抜粋 |

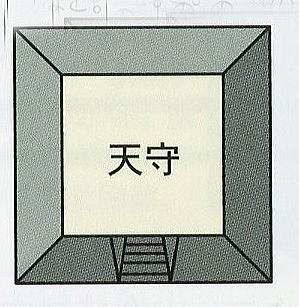

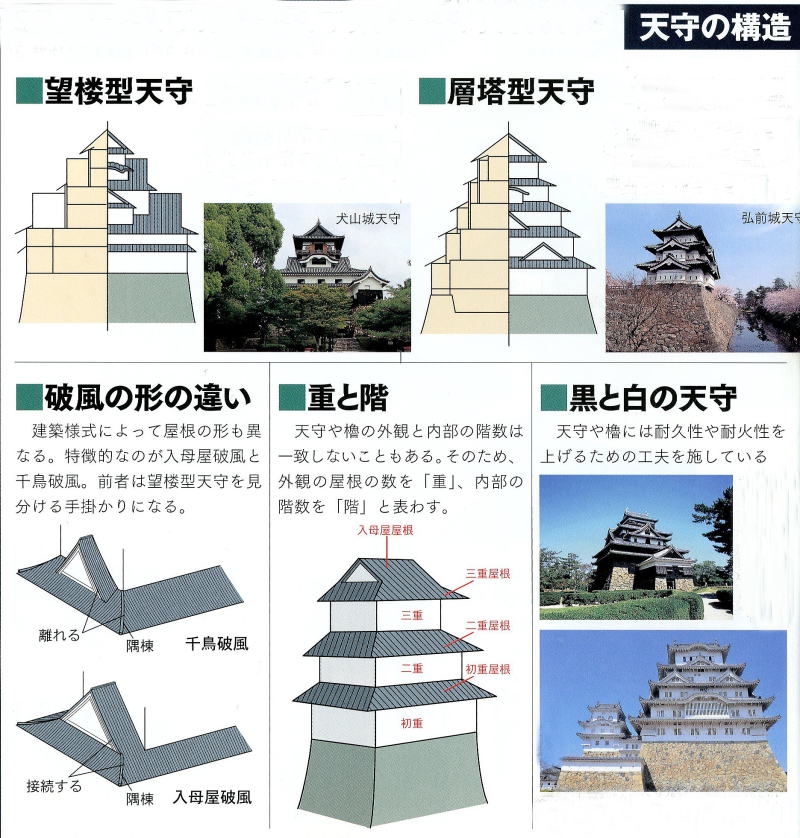

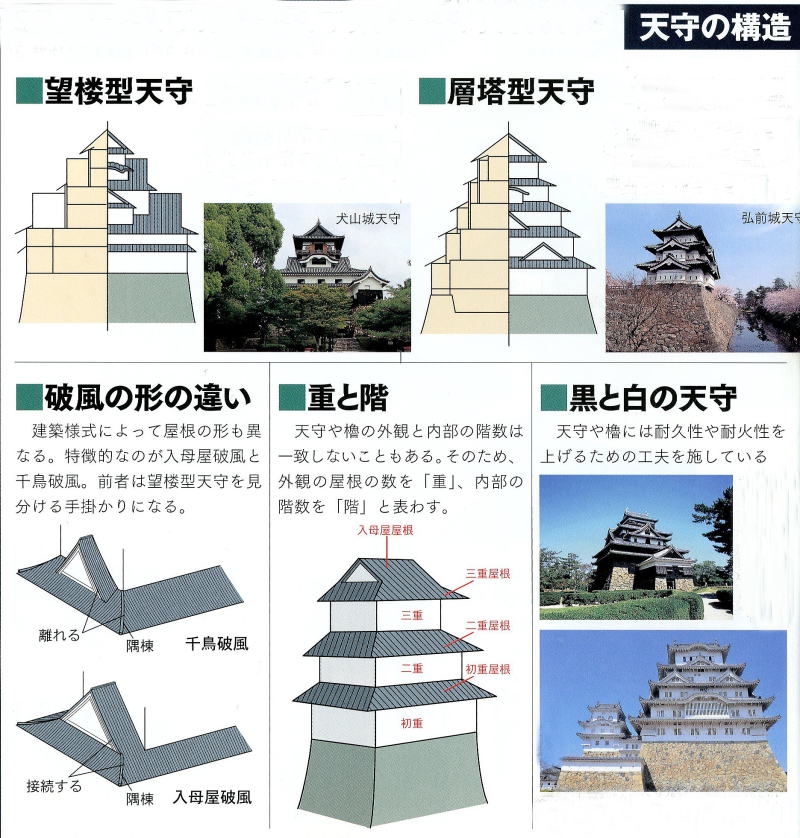

天守の形式の分け方には天守の最上階で見分ける。一階建てもしくは二階建ての入母屋造りの建物の上に物見(望楼)を乗せた望楼型天守と、五重塔を太くしたような層塔型天守の二つの形がある。望望楼型天守は初期の天守で一から二建ての大きな入母屋造りの建物に二重三階の望楼を乗せた形をしている。天守は当初周囲を見渡すため物見櫓としての役目が大きかったこと、上から下まで一体になった建築を造ることが難しかったといわれている。犬山城などはこの例である。

層塔型天守は関ヶ原合戦後に登場した新しい後期の天守で均一的に上階を下階より段階的に小さくして積み上げて無駄のないすっきりした外観。各階の柱が下層の床から立ち、次々と各階が結びつけられて、全体が一体化した構造の天守である。名古屋城、徳川築城の大阪城、弘前城はこの例である。このほか、天守の外観の色で区別すると、俗に豊臣の城は黒く、徳川の城は白いと言われている。最上階の周囲に手すり(高欄)があるか、壁が板張りか白い塗籠といわれる土壁か、千鳥破風や唐破風と呼ばれる屋根の飾りの有無など、全体のシルエットなどを注目しながら建築の美しさを見ることができる。

補足: 破風とは出窓のような三角屋根をいい、天守の最上重は必ず破風で飾られている。三角形の壁面の多く、防火性に優れた白い塗籠である。松本城のような木連格子や弘前城の銅板張りである。破風は装飾でありながら採光も兼ね、内部を射撃用の小部屋にする実用的なものである。

唐破風は格式の高い破風で、屋根の上を丸く盛り上げた形、千鳥破風は採光や装飾のために屋根の上にのせた三角形の出窓である。 |

|

wyd( 天守の外観 日本の城ガイドブックより |

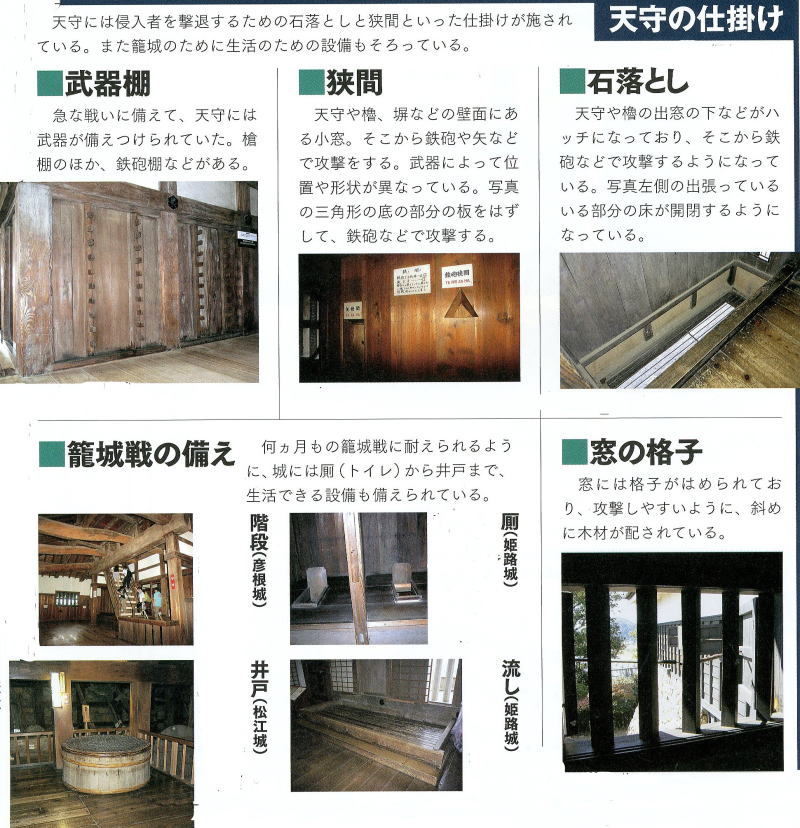

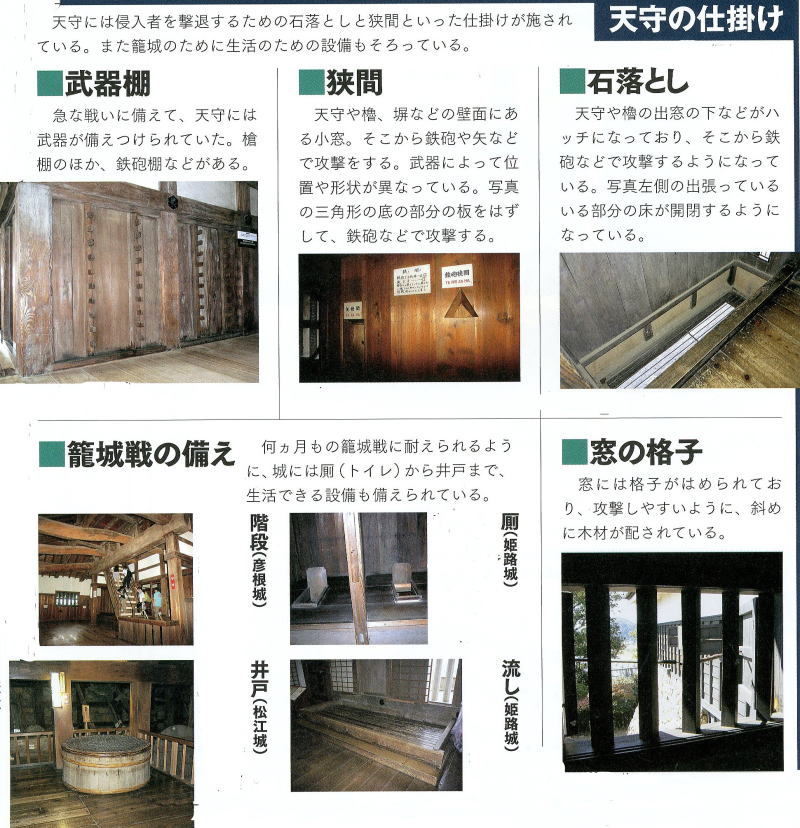

| 天守は城の象徴であると同時に戦いの場であった。時代劇で描かれているように、天守から城下を眺めている城主が悦に入るということはなかった。ただ、名古屋城には、大名が天守の窓から外を見るための踏み台が残されている。一般的に城主が天守に上がるときは城主になったときの儀式の一環としてや戦いの最後局面で、切腹するときなど特別のときに限られている。特に合戦が行われていた時代に造られた天守は、自身を守るために様々な工夫が施されている。たとえば、天守の入口には大きな金属を貼り付けた扉で守られ、すぐに天守に入れないように付櫓を経由する場合や天守の中の階段は勾配が急で幅が狭くて上りにくくなっている。 |

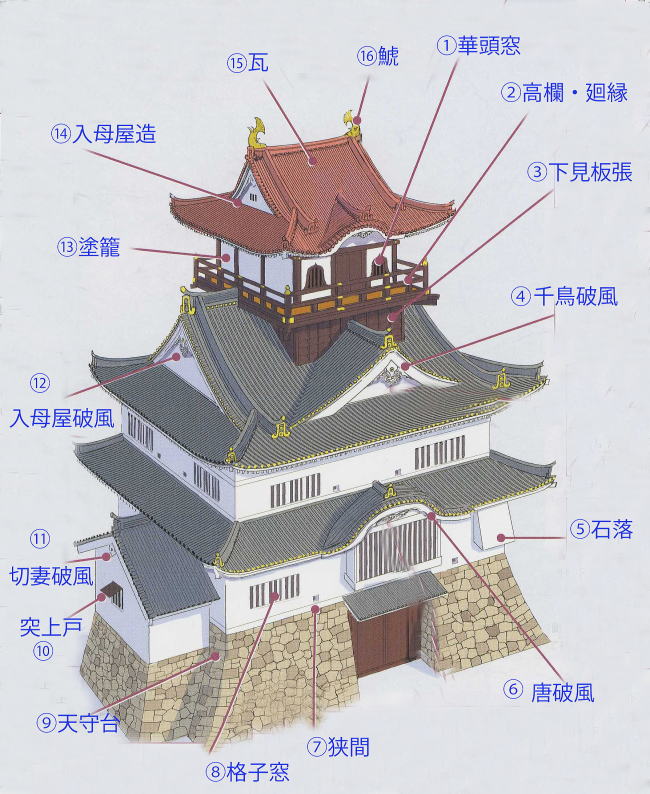

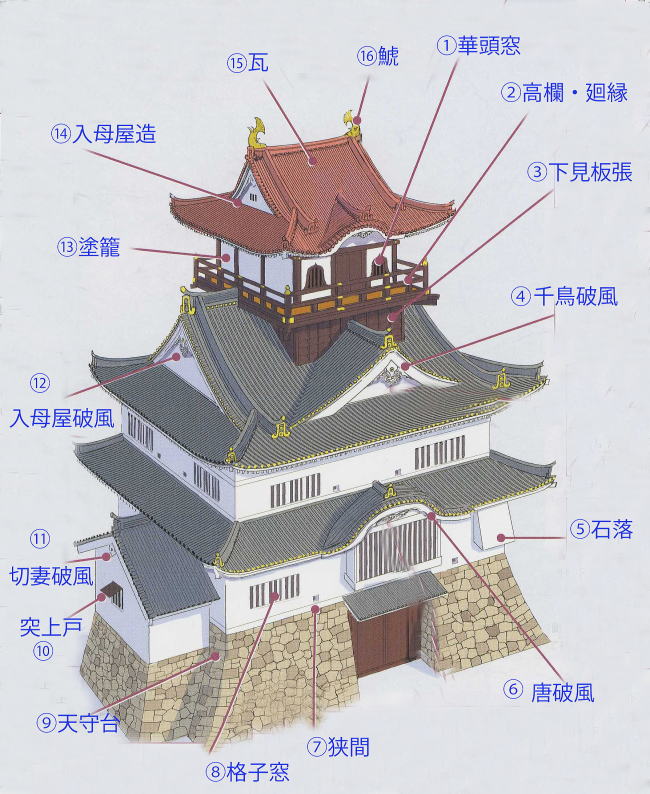

天守の構造や意匠の説明

①華頭窓 尖頭形の窓枠を持つ曲線的な窓。

②高欄・廻縁 建物周囲2方向に廻った縁側を廻縁といい、そこにつく手すりを高欄という。

高い位置から敵を見渡す目的から造られたが、後の時代になると格式を示すものとなった。

③下見板張 壁土を雨から守るため、外壁に張る板。煤を板に塗るので、全体が黒い外観になる。

④千鳥破風 破風は屋根の両端の三角形の部分もしくは屋根に載せられた三角形の張出部。千鳥破風

は後者で天守の装飾の代表的なもの。

⑤石落し 鉄砲を下に向けて撃つため、天守や櫓の底に穴を開けて造られた狭間。

⑥唐破風 曲線形状の破風。日本独自の意匠で平安時代以前に出現し、装飾の高さから格式の高い建 物に用いられた。

⑦狭間 外の敵を攻撃するために、天守や櫓、土塀などに開けられた四角形、三角形・円形の穴。

鉄砲用の鉄砲狭間、弓矢用の縦長の矢狭間がある。

⑧格子窓 竪材を通し、侵入できなくした窓。内側から鉄砲を撃てるように工夫されている。

⑨天守台 石垣などで造られた基礎部。ここに分厚い戸を付けて入口にするものが多い。

⑩突上戸 棒で板を上に突き上げる窓。

⑪切妻破風 三角柱を横倒しにしたような切妻屋根の破風

⑫入母屋破風 入母屋根の破風。格式の高い意匠で、天守の最上階はすべて入母屋破風となっている。

⑬塗籠 土壁の表面に白漆喰を塗った壁。

⑭入母屋造 寄棟造の上に切妻造を被せたような屋根。

⑮ 瓦 通常は土を焼いて作られるが、そのほかに城郭養の特殊な瓦として、石瓦、鉛瓦、銅瓦、金瓦が

ある。

⑯鯱 大棟の両端につく飾りで、普通は焼き物だが、「金鯱」など金属製の物もある。想像上の動物で、火

災除けのまじないの意味もある。 |

|

天守の内部の説明

日本の城ガイドブック |

|

|

|

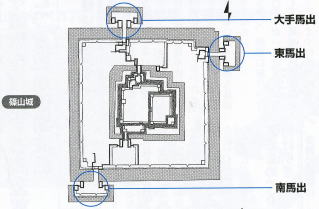

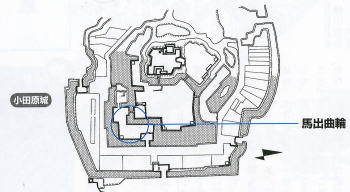

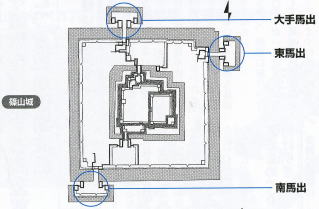

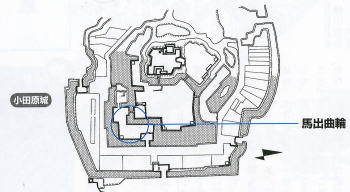

| 城にとって、虎口(門)をいかにして防衛するかは、重要な問題である。そこで、門の外側に小さな曲輪をいかに築いて門を守るか工夫がされる。これが「馬出」である。敵の侵入を防ぐとともに、城兵の出入りを保護する。門の外側に半円形に堀や土塁、石垣を築いたものを丸馬出、矩形に築いたものを角馬出という。馬出は入口を囲む土塁や塀が敵の足を止める。通常、虎口には城門や櫓が設けられていたが、その守備をさらに堅固にするために設けられたのが「馬出」である。虎口から出たすぐに正面に、土塁や石垣を配置し、周りに堀を掘った小さな区画があり、敵は虎口をまっすぐに攻めることができない。その前に「馬出」を攻略する必要に迫られるからである。 |

|

|

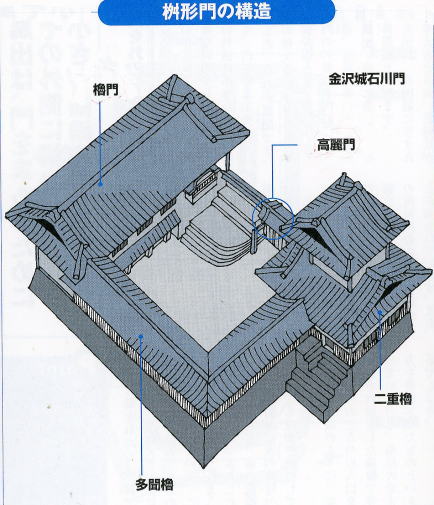

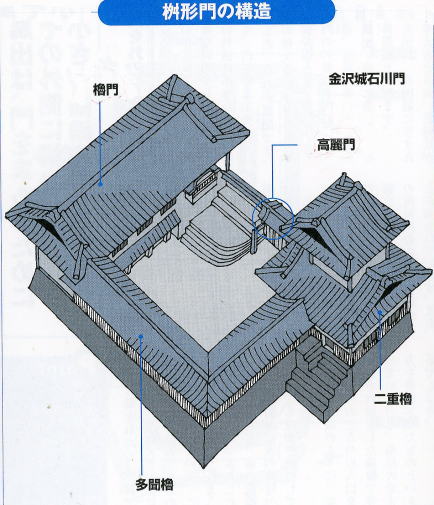

金沢城の石川門 |

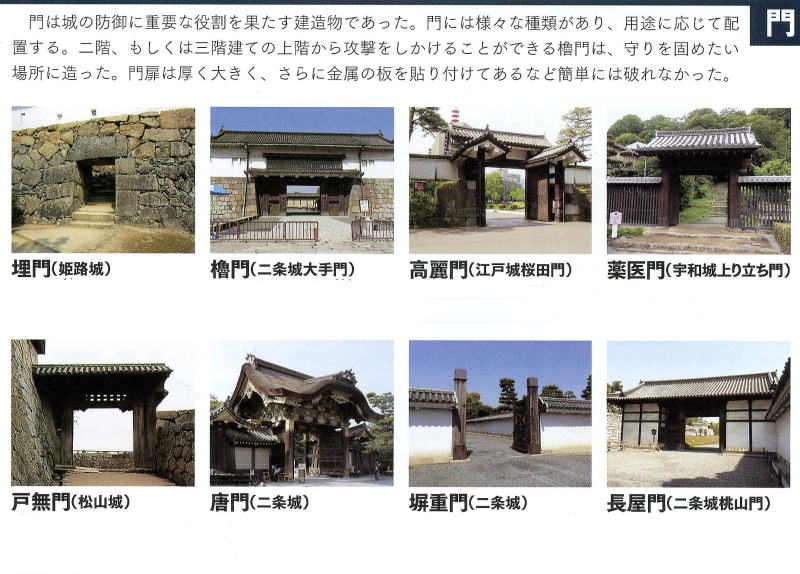

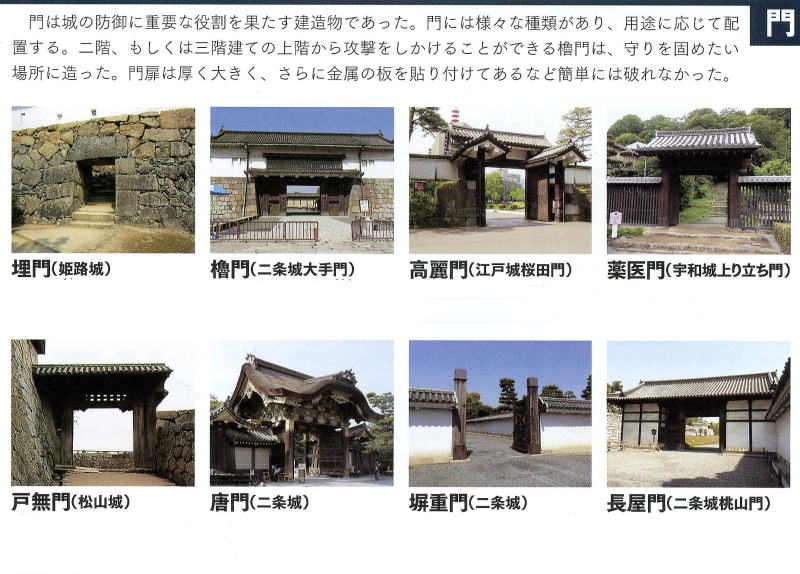

城や曲輪の出入口のことを「虎口」という。虎口を守るのが門であり、基本的に門以外からは出入りできないよう封鎖された空間であるから、門の防御は城にとって重要な問題である。門は城内の位置や役割、形式によって多くの種類に分類されている。

日本の近世城郭で、門の防衛策としての完成形は「枡形門」である。枡形門は、門から侵入する敵軍を直進させず、直角に曲がらなければならない。外側と内側の曲がったところに門を設ける。外側の門を「高麗門」にして、大軍が一度に入れないよう正門と内側の門の反対側を封鎖し、内側の門を大きな「櫓門」にすることで外側と内側の門の間を枡形の閉じられた空間とし、枡形に侵入した敵を三方から攻撃できるようにすることが目的である。金沢城の石川門にはさらに高麗門の脇に櫓があった。また、枡形門は現存として、金沢城の石川門が高麗門の脇にさらに二重櫓があり、二面は多聞櫓で守られる完璧な構成である。 |

|

日本の城ガイドブック |

城門は、出入口を敵の侵入から守るために建てられた防衛設備。それぞれの建築形態や城内での位置、役割などによって名前が付けられている。

櫓門は多彩な建築形式の中でも最も格式が高く防御力が高い。大手門のような重要な門に用いられる。上部が渡り櫓になっているのが特徴。 |

|

|

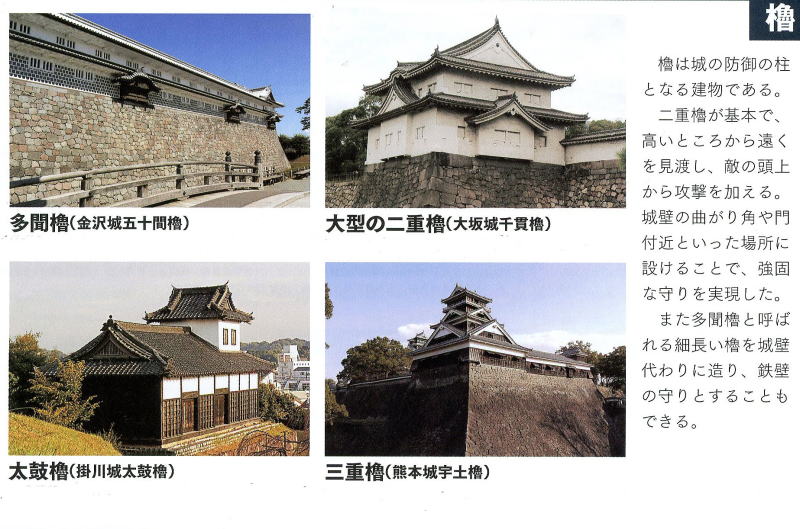

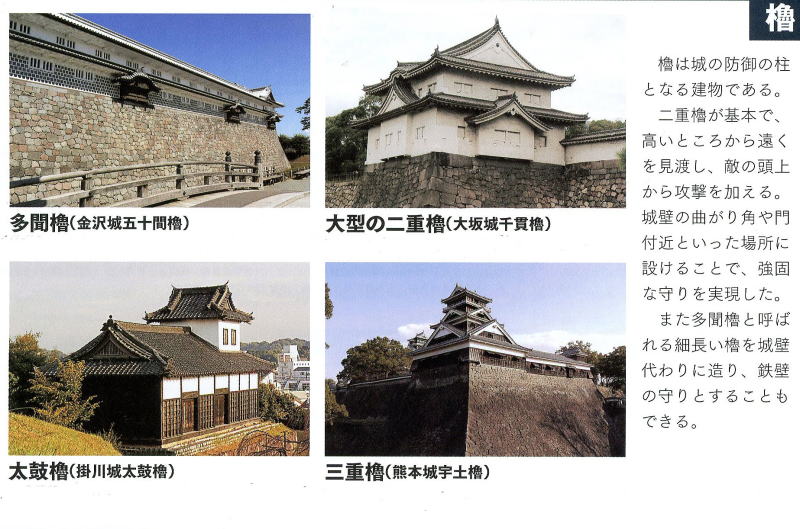

| 櫓はオールマィティに活躍するのが凄いところ。食糧の貯蔵、月見になったり外敵を監視する見張り台、戦いの時に攻撃基地に変身したり目的も用途も様々。1615年に武家諸法度や改修の規制が厳しくなって三重櫓を築いて天守代用にするようになった。 |

|

その他、主な戦略のポイントとして次のことが上げられる。

①城下町は城の一部であり、城を囲む城下町をさらに堀で囲むなどして一体で防衛することもあ

った。古い城下町を歩くと、主なる道筋の多くが丁字形や鍵形になっていることが多く、これは

一直線に侵入できないようにするためであり、城の周辺に重臣屋敷、城下の町人地を挟ん

で外側に中・下級武士をつくり防衛ラインとした。

②城下町を訪ねると荘厳な雰囲気の中に古刹が並ぶ寺町がある。この寺町が城を守るために

城下町を築く際に計画的に配置した。寺院は一般に広い境内を築地塀で囲っている。中には

物見櫓なる鐘楼、鐘は信号として使えるし、境内には軍勢を待機させることができ、本堂には

建物として兵士の宿泊にも転用できる。つまり、寺院はそれ自体がすぐに要塞として使える。

これを並べれば強力な防衛戦をつくることができるのである。

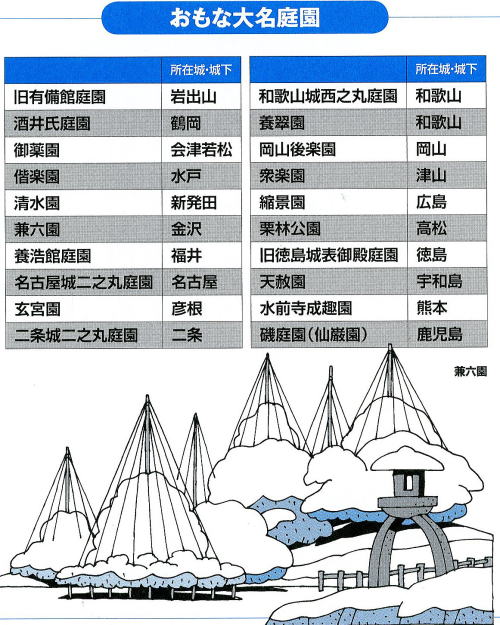

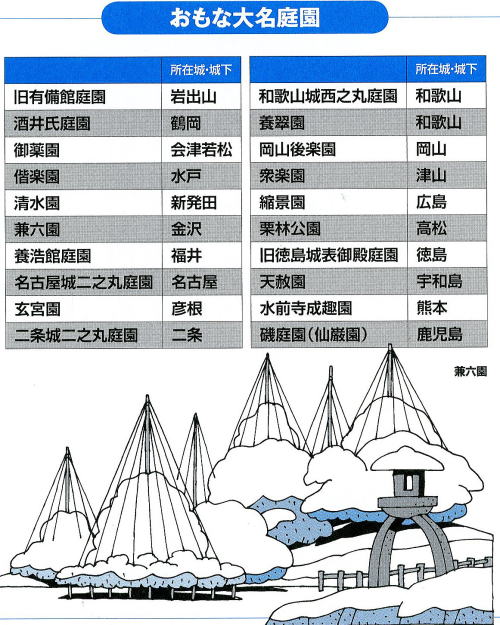

③名城の近郊に作られた大名庭園として金沢の兼六園、岡山の後楽園、水戸の偕楽園熊本の

水前寺公園など城から遠くない場所にある。これらの公園は大名の別邸として城を離れて

休養するために築かれたとされているが、そこにはもうひとつの城に秘められた防衛戦略が

あった。支城として防衛拠点とする目的があり、特に城に隣接している兼六園や後楽園は城の

もう一つの曲輪という役割があった。庭園には、わき水などを利用した池泉が作られる場合が

ほとんどであるが、これは濠になり、水利の確保になる。もちろん、大名としての風流を愛でる

ことも大事なことで目立つ軍事的な建築物は作られませんでした。 |

|

|

日本のお城に関係する専門用語をイラスト、写真でわかりやすく解説しました。

お城のホームページでよく使われる用語を参考にして下さい。

なお、文献として日本の城ガイドブック、お城のハンフレットなどから掲載させていただきました。

このページの最初に戻る

|