|

|

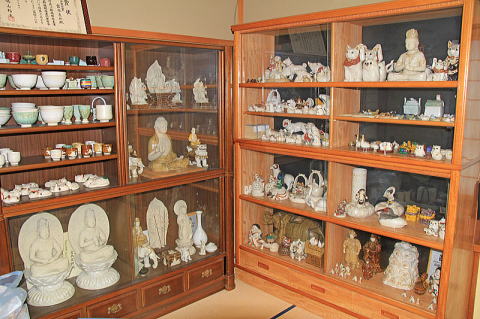

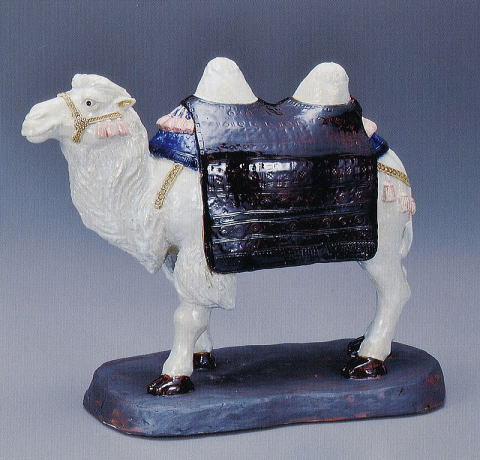

| 今回は知人の宮本直樹さんの創作活動と作品の数々をご紹介します。 陶彫=陶磁彫刻とは聞き慣れない言葉かもしれませんが、文字どうり、陶磁で人物や動物、仏像などつくる技法である。九谷では明治以降に生産が始まったとされ、特に小松市八幡には、松原新助という優れた先駆者が現れて発展、「八幡陶彫置物」の名を響かせたという。松原は、あの九谷庄三の素地もつくっていた名工である。 宮本直樹さんは、その八幡に窯を構える陶彫作家である。それが仏像であっても動物であっても、宮本さんの手によるものは、やさしく、どこか遥かなまざなしをして、観る者の琴線にそっとふれてくる。普賢菩薩の柔和な色は、九谷では稀な酸化焼成で生まれるものである。白象を包む釉薬とともに、宮本さんならではの表現方法である。 (ふでばこ16号より) |

宮本直樹の陶歴 小松市八幡で1944年に生まれる 日本陶彫会会員 九谷焼伝統工芸士 白陶会会員 日展彫塑部入選 現代美展受賞 など数々の受賞 下記は宮本直樹さん関連のHPにリンクします 石川の逸品 陶彫 釈迦如来像 |

|

||||

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

| 宮本直樹さんは乾甌窯(けんおうかま)という窯元の二代目である。その仕事場には壁いっぱいの窓に向かって長い作業台があり、父の知忠さんと亡くなられるまで椅子を並べて仕事をしていた。知忠さんは八幡の窯元で育ちながら彫刻家を志し、近代彫刻界の巨匠朝倉文夫に師事した時期があった。しかし、故郷に戻り乾甌窯を設立、直樹さんが同じ道を希望したとき、知忠さんは最晩年の朝倉氏を東京に訪ね、息子の弟子入りを認めてもらったという。直樹さんの上京直前に朝倉氏は亡くなるが、そのお嬢さんを頼って朝倉彫塑塾に入門、6年に及ぶ内弟子生活で彫刻の技術と、そこに魂を吹き込む精神を養った。今は陶磁がおもしろく、窯元として普通の素地づくりもするが、気概は彫刻家であり永遠の熟生である。たまの休みにも仏像などを見て回り、顔や全体のバランスを眺めては「ああ、いいな」などと思う。朝起きると、あたり前のこととして神仏を拝む。知的で洞察力深く、そしてユーモアの人である。入魂の技はそこにあるのだろう。 (ふでばこ16号より資料提供) |

|

| 第1回 現代九谷の潮流記念展 出品 | |

| 香炉「はなまつり」 | 「遙」 |

|

|

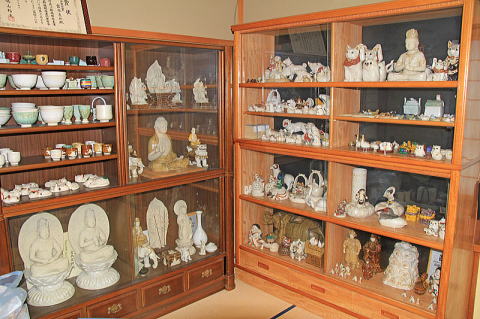

| 第2回 現代九谷の潮流記念展 出品 | |

| 香炉「天竺幻想」 | 「胡天楽」 |

|

|

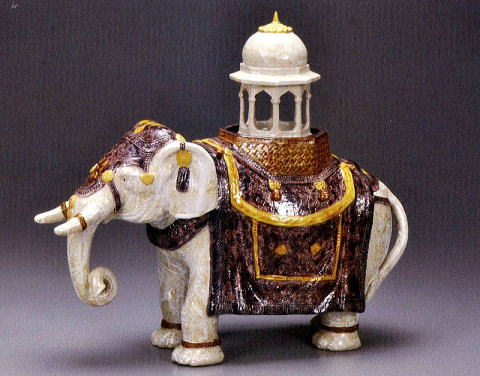

| 「 鼎(かなえ)」展(3人展)の出品 しいのき迎賓館にて行われた |

|

||||

|

|

|

|

|

| このページの最初へ | トップページヘ |