|

昨夜から雪が降り始め冷え込みも厳しく、久しぶりに兼六園にうっすらと雪景色が見られました。早速、兼六園に出かけ、週末とあって観光客が訪れ、寒さに身を縮めながら白く雪化粧した名園の風情を堪能しました。兼六園のライトアップも2日間となり大勢の観光客が訪れることでしょう。過去に撮影した兼六園ライトアップはこちらからリンクできます。

兼六園の沿革はご存知のように金沢城公園に隣接する池泉回遊庭園で、水戸の偕楽園そして備前の後楽園と共に日本三大庭園に数えられて昭和60年に文化財保護法による特別名勝の指定を受けている。延宝4年(1676)五代藩主前田綱紀が金沢城の南東側に面した傾斜地に別荘蓮池御亭(れんちおちん)を建て、瓢池などからなる蓮池庭を造ったのが始まりとされる。 |

桂坂口からの出入口

|

ことじ灯篭

兼六園のことじ灯篭は桂坂口から入園すると先ず目につくのが霞ケ池の虹橋とことじ灯篭がある。銭屋五兵衛と並ぶ木谷藤右衛門が十二代藩主斉広(なりひら)に献上したものと伝えられている。その前にかかる虹の橋を琴に見立てている。兼六園のシンボルとなっているお勧めのスポットである。

|

|

雪がちらほら降り始め霞ケ池がかすんで来ました

|

ことじ灯篭と内橋亭

| 御影石で作られ灯篭の足が琴の糸を支える琴橋に似ていることからこの名がある。 |

|

霞ケ池に映ることじ灯篭

|

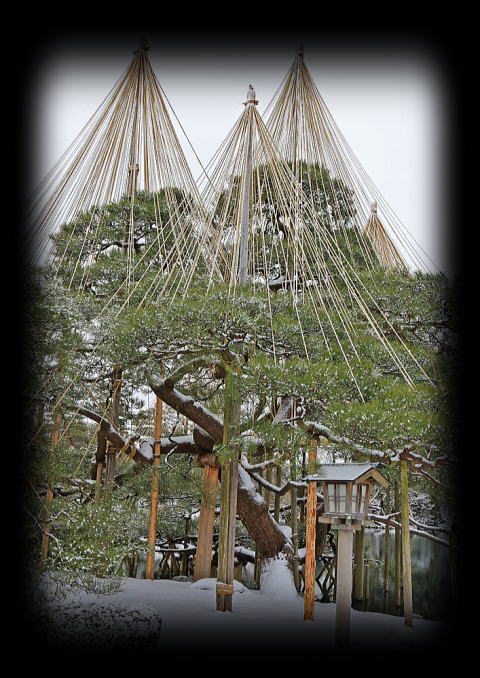

雪吊り 雪吊り

| 兼六園の中の黒松の雪吊りは11月1日から雪吊り作業が始まる。雪吊りは北陸に冬の訪れを告げる風物詩となっている。 |

|

三 三

姫小松の黒松

|

霞ケ池に映る樹木 霞ケ池に映る樹木

|

陽が差し明るくなってきました。雁行橋からの撮影 |

| 「雪吊り」の方法には何種類かあります。代表的なのは「リンゴ吊り」で、真ん中の1本の支柱の頂点から縄が広っていきます。「竹又吊り」は3本の竹の支柱を三角錐に立てて、縛ったその上部より縄を引きます。もうひとつの「幹吊り」は木の幹を利用して縄を引きます。雪吊りの方法を見比べながら兼六園を散策するのも楽しいと思います。 |

|

t霞ケ池に映る黒松の枝

|

|