|

| ,小江戸川越は年間60万人が訪れる、都心から最も近い観光地のひとつ川越。縁があって友人(鶴ヶ島在住)の案内を頂いて主な喜多院、蔵の街、菓子屋横丁を散策しました。江戸時代に城下町として発展した歴史があることから「小江戸」の名称として親しまれている。明治の面影を今に留める「蔵の街」、大正モダンな建築物、そして昔懐かし駄菓子横丁など見所はさまざま、また、由緒ある神社、寺院などの歴史スポットも充実している。 |

マップをクリックすると拡大します |

|

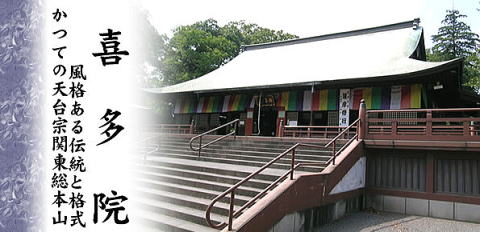

喜多院は平安時代の創建と伝えらるが、寛永15年(1638年)の川越大火で、現存の山門以外すべてが焼失した。その後、江戸幕府の手により復興されたが、明治維新以降、再び荒廃、終戦後に50年近い歳月をかけて再建された。

質問1 喜多院にある「誕生の間」で生まれたとされる人は誰か。

1.徳川家康 2.徳川秀忠 3.徳川家光 4.徳川綱吉

正解 徳川家光

江戸時代初期、喜多院の27代を務めていた住職 名僧天海大僧正が家康の時代から徳川の厚い信頼を得ていた。そこで川越大火に見舞われた際に3代将軍家光が司る幕府の庇護の下に再建が行われ、豪華な壁画、墨絵で装飾された「客殿」、江戸城から移築された三代将軍、徳川家光の「誕生の間」、徳川家光の乳母が使用していた書院と呼ばれる「春日局化粧の間」が移築された。江戸城ゆかりの建造物に加え、山門などが重要文化財に指定されている。多くの文化財を所蔵している喜多院は川越というより、埼玉県を代表する寺院として全国的にも有名である。

|

|