|

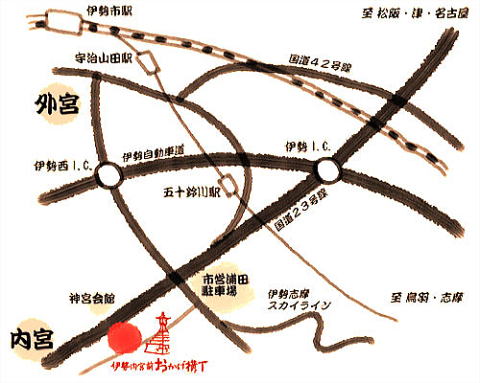

1月7日、バスツアーで伊勢神宮初詣に出かけました。小松7時30分出発。伊勢神宮12時頃到着しました。伊勢神宮は内宮、外宮の2つがあり、参拝するときは、神に奉る食物を司る豊受大御神(外宮)に参拝したのち、太陽神である天照大御神(内宮)に参拝するという順番にするのが正しいとされているのですが、私たちはバスツアーの日程に従って最初に内宮・おかげ横丁で3時間、その後、外宮に1時間をとりました。幸い正月明けでもあり、快晴で渋滞もなく非常にスムーズに廻ることができました。ガイドの話では正月期間は時間どうりにいかずお参りできずにUターンする人がバス駐車場に帰らざるを得なかったそうです。

|

|