|

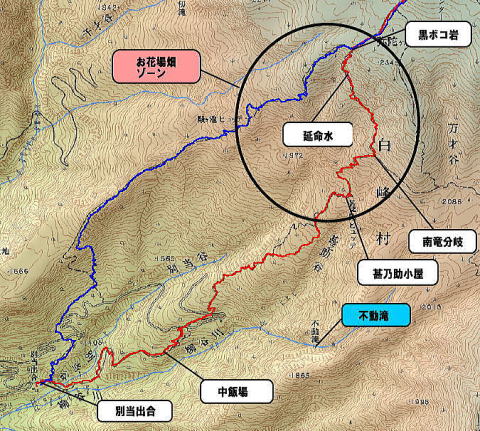

青い線は観光新道 赤い線は砂防新道 |

富士山や立山とともに「日本三霊山」といわれている石川県にある白山(2702m)に1泊2日の登山を挑みました。8年前、40周年記念として室堂センターの改修のときに登山しましたが、今回は甚之助避難小屋が新装になりました。コースの登りは砂防新道、帰りは観光新道の予定でしたが、室堂付近は霧のち雨でしたので エコーライン経由、砂防新道で帰ってきました。コース

は次のとおりです

:登り 別当出合→中飯場→甚之助避難小屋→黒ボコ岩→弥陀ケ原→ 五葉坂→室堂センター (所要時間6時間)

帰り: 室堂センター→御前峰(ご来光)→五葉坂→エコーライン→南竜道→砂防新道→別当出合(所要時間 5時間)

一日目:家を7時に出発、別当出合(駐車無料)まで自家用車で走り、新装なった吊り橋を渡って、しばらく歩いたところで新たにできた急坂(登りのみの一方通行)であるが道路が整備され歩きやすくなっていました。1時間後、中飯場で小休憩ようやく足も慣れ快調、その後、樹林帯に入り、柳谷川が右側に見て、川の中腹には不動滝、工事中の砂防ダムも見える。整備された登山道はジグザグを繰り返し、ぬかるみがちの階段が続きます。途中、降りている登山客と声をかけながら、お互い励まし合い、段々、帰りの客がうらやましくなる。避難小屋の甚之助小屋まで一気に進むが途中からぺースが遅くなる。これも年のせいとマイペースで進む。やがて、甚之助避難小屋に到着ここで昼食、今年、新装なった避難小屋(水洗トイレ、水場、毛布が有って寝泊まりできる):また、景観も良くなり、しばらくすると南竜の分岐点、室堂への近道を左側へ行きます。ここは少々難所なコースだがお花畑(ニッコウキスゲなど満開)があって疲れた体を癒してくれる。途中、延命水を飲み、延命水はチョロチョロしか出ないが疲れた体に冷たく、とても美味しく体が染み渡る。、しばらく歩くと黒ボコ岩に到着、ここでガスが出始め、スピードをあげる、登山道は弥陀ヶ原の木道に変わり、傾斜が穏やかになり、コバイケイソウなどの高山植物が咲き乱れている。気持ちよく木道を歩くと、やがて、五葉坂の急な傾度を上げ榛林地帯の景観が良く、振り返ると弥陀ヶ原が一望でき、しばらく登ると目的地の室堂センターに到着した。

2日目:早朝、午前4時起床、多少ガスが御前峰にかかっているが登り始める。御前峰には日の出を待つ登山客でいっぱい。午前5時23分、太陽が上って万歳する。山の天候は変わりやすい。先ほどまで良かったのに土砂降り、帰りは観光新道の予定を変更して、天候が良くなるのを見計らって、室堂を8時出発、エコーラインのお花畑で高山植物を見ながら下山する。帰宅は午後3時になった。

|

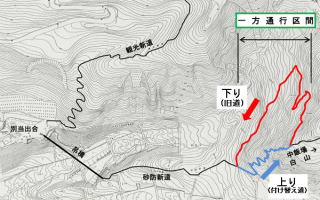

別当出合の旧吊り橋は平成16年5月土石流により流出、新吊り橋が完成しました。

長さ 117m、幅 1.2m、標高1260m |

吊り橋を渡ってしばらくして一方通行、登りは急坂の階段(青線)、下りは従来の登山道(赤い線)で道が狭い |

今年、新装なった甚乃助避難小屋

(トイレは水洗、中二階が有って毛布あり) |